每个考古遗址的概况

世界遗产·日本北部绳文遗迹群

2021年,“日本北部绳文遗迹群”被列入联合国教科文组织(UNESCO)世界遗产名录。这些遗址已有上万年历史,讲述着日本史前人类自陶器使用之初,到定居生活方式萌芽、发展、成熟的漫长岁月里的故事。从漆器手环、玉珠、表情鲜明生动的土偶(陶偶),到风格迥异的华美陶器,遗迹群的出土文物不仅表现出精巧复杂的设计感,也证明了不同地区聚落之间的贸易往来。每处遗址的每一次新发现,都让今天的人们离日本北部史前人类生活更近一步。

遗迹群由位于日本北部(东北北部和北海道)的17处考古遗址组成,还有两处与之相关的遗址也被列入其中。这些遗址有的濒海,有的临河,有的居于山丘之上,不同的自然环境造就了不同的布局与景致。大多数遗址均可自由参观,其中许多遗址上还设有博物馆,展示出土文物,介绍绳文时代(公元前13,000年-前400年)的史前人类生活。无论从最古老的大平山元遗址开始参观,还是先观赏环状列石石阵,都将为您带来一段美妙的穿越时空之旅。

大平山元遗址

世界遗产

这处位于青森县北部津轻半岛的史前遗址,除了石器,还出土了日本最古老的陶器。这些文物展示了史前日本北部人类生活在旧石器时代末期的变化,以及绳文时代(公元前13,000年-前400年)初期的定居情况。

出土石器及其启示

大平山元遗址出土的石器包含石斧、刀状刃具、剥动物皮或削木用的刮刀,以及很可能是用于捕猎的尖锐器具。石器的形状各异,大小不一,既有较大、较基础的常规工具,也不乏一些更具备技术含量的工具,例如捕猎鹿等行动迅敏的动物时使用的精巧刃具和箭簇。

大多数石器都使用板岩制作,原材料应该在本地河岸即可获取。对于出土石器的分析显示,石器加工工艺多样,其中也有与北海道及日本中部(关东地区)史前遗址相关的地方性工艺。从石器和工艺多元化上即可看出,本地聚落在当时已经与其他地区或聚落交流频繁。

陶器与生活形态的转变

大平山元遗址出土的陶器残片是世界上已知最古老的同类文物之一。在几片被认为是属于同一器具的陶片上,人们发现了已经碳化的残留物。碳元素测定结果显示,它们大致出自公元前13,000年,比欧洲和近东(地中海东部沿岸)地区使用陶器的时间早了数千年。

顾名思义,绳文时代的“绳文”(绳状纹路)二字描述的便是这一时期陶器的特征。然而,在大平山元遗址发现的陶器残片上却没有任何纹饰。这类陶器很可能只是单纯用于烹饪等基本功能。陶器不易运输,它的出现与人类定居生活关系密切。大平山元遗址的陶片是绳文时代最早期的产物,这意味着当时日本的史前人类已经开始走向定居式的生活。

出土文物展示

大平山元遗址出土的陶器残片和石器均收藏于外滨町大山故乡资料馆【链接】内。资料馆的前身是一所小学,与遗址隔路相望。资料馆免费开放,部分基本信息提供英文版本。

相关遗址

津轻半岛上有龟冈石器时代遗址【链接】、田小屋野贝冢【链接】等多处史前遗址,前者出土了日本绳文时代最精美的陶器。参观以上遗址及日本北部其他遗址,可以了解更多有关绳文时代的信息及各大史前聚落的发展变迁情况。

垣之岛遗址

世界遗产

垣之岛遗址位于北海道南部的函馆市,历史可以追溯到公元前7000年。考古调查组在这里发现了土坑墓和半地穴式房屋的遗存,以及跨度超过6000年的史前文物。这些发现让我们得以一窥史前时代日本的生活,并提供了有关当时社会、文化及精神世界发展的证据。函馆市绳文文化交流中心【链接】紧邻遗址,馆内展示遗址出土的文物,并全面介绍史前时代的日本。

葬礼与墓葬风俗的发展

丧葬仪式与墓葬风俗在绳文时代(公元前13,000年-前400年)出现了长足的发展。自公元前7000年左右开始,人类聚落里便出现了与居住区分离的特定墓葬区。在垣之岛遗址,人们也发现了各自独立的居住区和墓葬区。此遗址中最早的土坑墓大约可追溯至公元前5000年~前4500年之间。

罕见的陪葬品

垣之岛遗址的土坑墓中出土了丰富的陪葬品,其中有不少印有脚印的“土版”。这些土版大都出自公元前5000年~前4500年之间,形状、大小不一,但全都带有绳纹(日语写作“縄文”)图案,均为单足或双足印。脚印介于6~18厘米之间,很可能来自儿童。有的土版背面还印有手掌印。

U型填土

遗址至今保存着一个大型的“U”字形人工土丘,这是日本最大的填土遗存之一,历史可追溯至公元前3000年左右,可能历时数百年才最终建成。整个土丘长190余米,宽120米,最高点达2米。

填土内发现了大量陶器、石器和动物骨骼碎片。此外,部分区域的土壤和一些物品有烧焦迹象,显示这里曾经生过火。考古学家在其一角发现了一条坑道,应该通往U型填土的中心区。填土中心区有一个小冢,从中发现了石棒、石剑等祭祀用品。人们推测这里应该是举行葬礼等各种仪式和献祭的场所。

陶器

垣之岛遗址出土了大量陶器。最早期的多为尖底容器,表面装饰着使用贝壳压出的纹样。之后的时期,逐渐出现了装饰华丽、带壶嘴的漆衣注水陶器,以及样式复杂的香炉状镂空器具。这些手工制品显示,当时的陶工已经熟练掌握了先进的制陶工艺,在设计上也达到了相当高的水平

函馆市绳文文化交流中心

函馆市绳文文化交流中心【链接】展出来自垣之岛遗址、大船遗址【链接】及本地其他考古遗址出土的文物。其中,最珍贵的文物是“中空土偶”,一名本地农妇在自家菜地里耕作时发现了它。这个土偶(陶偶)设计繁复细致、表面抛光、纹样精细,且保存状态完好,因此受到考古学家和艺术史学家的高度推崇。它被指定为国宝,曾在东京国立博物馆、大英博物馆、史密森学会博物馆等世界顶级博物馆展出。

除了展览之外,中心还设有一处体验工房,参观者可以在这里体验编织、制陶和其他史前手工技艺。中心收取小额门票费用,并提供英文信息。

相关遗址

大船遗址【链接】距垣之岛遗址约10分钟车程,此处发现了大规模聚落遗址,可以看到大型半地穴式房屋的地基遗存。此外,北海道还有几处绳文时代的遗址:拥有大型贝冢的入江贝冢遗址【链接】和北黄金贝冢【链接】,以及位于札幌附近的キウス(kiusu)周堤墓群遗址【链接】。

北黄金贝冢

世界遗产

北黄金贝冢位于北海道的伊达市、一片面朝内浦湾的山坡上,距海岸仅数百米,其历史可追溯至公元前5000年~前3500年左右。考古学家在这里发现了大型贝冢、多具人体遗骸以及丰富的出土文物,这些文物证实了本地在史前就已经开始举办繁复的祭祀活动。遗址入口处有一座博物馆,馆内提供展览和包括中文(简、繁体)、英文在内的多语言版本说明信息。

来自贝冢的发现

北黄金贝冢遗址内现已发现5处贝冢,从贝冢中出土了蛤蜊、牡蛎、海胆的外壳,以及鱼骨、海狗骨、鲸骨和其他动物骨骼。贝冢内部及下方都发现了土坑墓,显示出这些贝冢有可能是与祭祀仪式有关的重要场所。其中一处贝冢出土了14具被隆重埋葬的人体骨骸,以及使用鲸骨和鹿角雕刻的装饰性勺状祭祀工具。而在另一处贝冢,鹿的头盖骨被刻意摆放成了特定的图案。

贝冢与海岸线

贝冢曾经十分靠近海岸,不过在大约1500年的漫长时间里,由于气候逐渐转凉,海平面下降,导致海岸线后退,贝塚的位置也随之慢慢移至山坡。最古老的贝冢位于海拔最高处,其他贝冢则依建造年代顺序相继下移。

饮食结构与谋生方式

对遗址出土的人类遗骸的研究显示,这些人体骨骼中含有大量来自鱼类和其它海产品的蛋白质,且这里出土的牙齿并无因大量咀嚼坚果而产生的龋齿迹象,因此在北黄金贝冢居民的饮食结构中,鱼类占比高于肉类,坚果的摄入量则相对较少。

由此可以推测,捕鱼可能是这处聚落最主要的谋生方式。遗址多处出土了石制渔网坠子、鹿角制作的鱼钩和鱼叉头等工具。

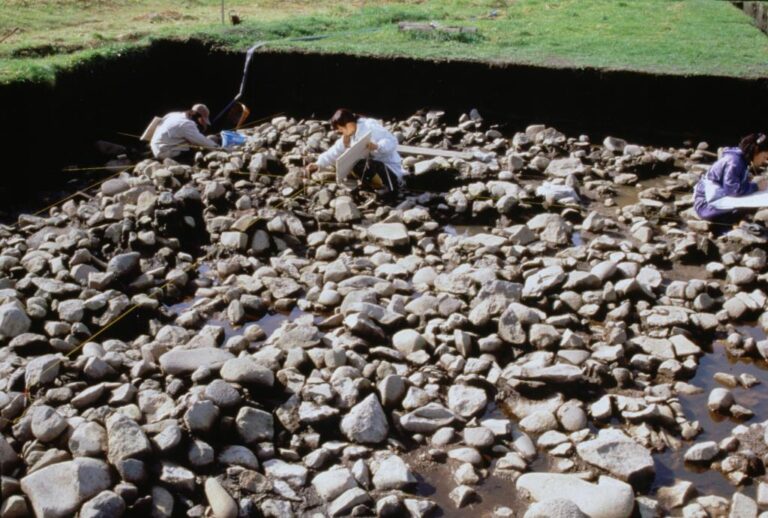

用于祭祀的石器

遗址所在丘陵的一处山脚泉眼边出土了大量石器。该区域依然保留着发掘时的状态,埋在地里的磨石、石盘等石器清晰可见。在这些器物中,许多似乎都是被刻意打破或刮擦、损坏的。考古学家认为,破坏和丢弃石器是一种仪式,对于北黄金贝冢的居民来说具有特别的象征意义。目前还不清楚这样做的原因,但有考古学家推测,这可能是为了表达感激之情,也许是对工具本身或是对这眼泉水的感恩,感谢它们对聚落生活的贡献。

北黄金贝冢信息中心

北黄金贝冢信息中心内主要展示这处遗址出土的各类文物,包括一处贝冢的真实横截面,横截面上用日、英双语标明了土里骨骼和贝壳的种类。其他展品还有使用鹿角、鹿骨雕刻的装饰品;石簇、鹿角制作的鱼叉头等捕猎工具;包括多个鞍形石盘在内的磨石等。其中,磨石放置于体验区内,可随意拿起细看。中心免费开放,下载“Pocket Curator” APP,即可获取包括中文简、繁体在内的多语言信息。

相关遗址

入江贝冢【链接】和高砂贝冢【链接】距北黄金贝冢约30分钟车程。大船遗址【链接】和垣之岛遗址【链接】是位于内浦湾对岸的大型遗址,函馆市绳文文化交流中心【链接】展出这两处遗址出土的文物,并综合介绍了史前时代日本北部地区的聚落生活。

田小屋野贝冢

世界遗产

青森县的田小屋野贝冢位于一处可俯瞰津轻平原的内陆台地上,距日本海数公里之遥。从出土的陶器残片和人类遗骸判定,这处遗址的历史可以追溯到公元前4000年~前2000年之间。考古调查已在这里发现了贝冢、贝壳手环、鲸骨打磨的工具,以及半地穴式房屋遗存。

贝冢

典型的贝冢大多由丢弃的贝壳和动物骨骸堆积而成,它们常见于近海聚落的遗址、靠近海岸线的一侧。贝冢能够帮助我们了解史前人们的饮食习惯、谋生方式,以及沿海自然环境在1万年里发生的变化。

田小屋野贝冢的考古发现

田小屋野贝冢几乎完全由日本蚬(Corbicula japonica)壳构成。显然,这种贝类是当时这处遗址聚落居民的重要食物来源。日本蚬生活在半咸水环境中,该事实表明,在史前人类居住在此处时,田小屋野贝冢应该面向一个海岸潟湖(潟,音同“细”),而这个潟湖很可能就是如今位于数公里开外的十三湖,史前它可能向南一直延伸到了田小屋野贝冢。

人类遗骸

在田小屋野贝冢的一处半地穴式房屋遗存里,发现了一具埋葬于贝壳层中的人类遗骸。调查研究和放射性碳元素测定结果判定,该骨骸是一位成年女性,生活在大约6000年前。

贝壳手环与商业贸易

在田小屋野贝冢的出土文物中,有一类使用津轻半岛西海岸的贝壳制成的手环。人们在这里发现了未经加工的贝壳原料、加工程度不一的半成品,以及成品手环,可见贝壳手环应该是本地产品。鉴于北海道南部多处遗址出土了同样的贝壳手环,而在田小屋野贝冢也发掘出了来自北海道的黑曜石工具,由此可以推测,当年的田小屋野贝冢居民可能用手环与北海道南部地区的聚落进行贸易。

出土文物及相关遗址

田小屋野贝冢的出土文物在位于津轻市的绳文住居展示资料馆和木造龟冈考古资料室展出。在这里还能看到来自龟冈石器时代遗址【链接】和附近其他几处遗址的文物。龟冈石器时代遗址距田小屋野贝冢约5分钟步程。此外,青森县内另有三内丸山遗址【链接】、小牧野遗址【链接】和大平山元遗址【链接】等。

二森贝冢

世界遗产

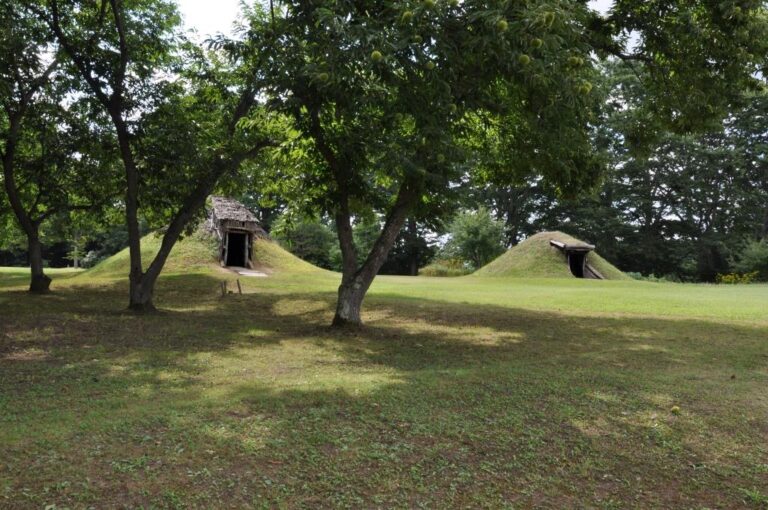

在位于青森县小川原湖以西几公里开外的二森贝冢遗址上,分布着好几处公元前3500年~前2000年的史前人类聚落。二森贝冢是青森县已知最大规模的贝冢,遗址内现已发现近150处半地穴式房屋遗存和几处贝冢。遗址现场复原了两处半地穴式房屋,并在相距不远的二森贝冢馆【链接】展出包括鹿角装饰品在内的各类出土文物。

各聚落的规模与布局

停车场附近的观景台可俯瞰遗址全貌,还有一幅图文并茂的地图详细描绘了其中一个聚落的布局。二森贝冢的聚落整体规模较大,不但有墓地、食物储藏坑和贝冢,还特意划分出了堆放废弃陶器、石器及其他物品的专用区域。

环境变化的证据

大约在公元前3900年,二森贝冢的下方应该是一个大海湾。千百年过去,海平面下降,海岸线渐渐后退,海湾变成了一个半咸水湖——小川原湖。这种环境变迁可以从贝冢的贝壳类型和分布上窥见一斑,贝冢的下层主要由牡蛎、文蛤及其他海洋贝类的壳组成,上层则出现了日本蚬等半咸水贝类的壳。

觅食活动

除了贝壳之外,贝冢里还有鱼类、天鹅、鸭类、鹿和野猪的骨头,可见打猎、捕鱼和捡拾贝类一样,都是本地聚落居民的日常觅食活动。此外,从不少用来储存栗子的食物储藏坑可以推断,他们也会到树林里采集果实。

相关遗址

日本北部目前已发现的其他聚落遗址还有三内丸山遗址【链接】(青森县)、御所野遗址【链接】(岩手县)、大船遗址【链接】(北海道)等。

三内丸山遗址

世界遗产·国家特别史迹

在位于青森县境内的三内丸山遗址上,保留了大量见证史前人类聚落生活与社会面貌的遗存,其中包括半地穴式房屋、大型建筑残留的地基、含大量陶器的人工土丘“填土”、墓葬区和用于制陶的粘土开采坑。这里是日本迄今发现的最大的绳文时代(公元前13,000年-前400年)人类聚落遗址之一,也是日本仅有的4处绳文时代的国家特别史迹之一。考古调查显示,在公元前3900年~前2200年的上千年间,这里曾经存在一处大型聚落。

聚落的发展

食物来源与自然环境,是影响绳文时代聚落规模和形态的重要因素。在最后一次冰川时期结束时,出于采集和狩猎的需要,开始出现了季节性的人类聚落点。随着气温升高,食物越来越丰富,聚落也渐渐趋于稳定。公元前5000年~前2000年期间,聚落规模明显扩大,在公元前3000年前后出现了一些如三内丸山这样的大型聚落。但公元前2000年~前400年,气候转凉,聚落规模重新开始缩小。

大小各异的半地穴式房屋遗存

三内丸山大型聚落的确切人口数量很难估算,但遗址调查显示,当时可能已经达到数百人。到目前为止,遗址内已发现500余处半地穴式房屋的地基,其中,有些“住房”长度甚至达到了32米。许多半地穴式房屋已修复并对外开放,来访者可入内参观。考古学者认为,较大的建筑有可能是当时的公共区域、工场和冬季的公共起居空间。

墓葬区

现场考察显示,成人和孩童的墓地似乎是分开的。在聚落的几条道路沿线出土了大约500座土坑墓,根据尺寸判断,这些应当都是成人墓,婴幼儿和低龄儿童的尸身被安放在甕棺(甕,同“瓮”)中下葬,北侧人工土丘“填土”附近发现了500多个这样的陶器。遗址内共有3处填土,均出土了大量陶器残片。

贸易和工艺品

从三内丸山遗址的出土文物可以看出,这处聚落很可能与日本其他地区存在贸易往来。遗址出土了玉、琥珀、黑曜石制品,以及用沥青粘合的工具等。本地并没有可用于制作这类器具的原材料,它们的产地可能远至500公里以外。除了玉珠、琥珀饰品、黑曜石石镞以外,还发现了半成品和未经加工的原材料,由此可以推测,这个时期本地已出现了掌握原材料加工技艺的工匠。

三内丸山遗址中心

三内丸山遗址中心主要由绳文时游馆和三内丸山遗址两大部分组成,只需购买绳文时游馆的门票,即可参观馆内常设展和遗址。绳文时游馆既是遗址的入口,也是一座通过展示出土文物介绍本地史前聚落生活的博物馆。馆内设施齐全、展品丰富多彩,比如:一面高约6米、镶嵌着5120件陶器残片的“绳文大墙”;多个以绳文为主题(比如被称为“土偶”的陶偶)的体验工房;可以看到考古学家修复陶器的展厅。此外还有一个纪念品商店和一间餐厅。全馆及馆内设施均提供英文资讯,部分设施提供中文信息。

相关遗址

“世界遗产·日本北部绳文遗迹群”之中有好几处都位于青森县境内。其中,小牧野遗址【链接】位于青森市,距三内丸山遗址仅数公里之遥;是川石器时代遗址【链接】位于八户,遗址内有一座博物馆,主要展出绳文时代末期的精巧陶器和漆器。

大船遗址

世界遗产

在位于北海道南部函馆的大船遗址,人们发现了大规模的史前聚落(约公元前3200年)。考古学家们在这里找到了100多处半地穴式房屋的地基遗存、土坑墓、储物坑和人工土丘“填土”,从填土中出土了大量陶器、石器工具和动物骨骸。种种发现显示,人类在这处遗址持续定居了大约1000年。

得天独厚的地理位置

大船遗址位于大船川河岸面朝太平洋的台地上。遗址中出土了碳化的栗子,以及海狗、金枪鱼、三文鱼、鲸鱼、鹿等鱼和动物的骨头。由此推测,本地聚落的居民可能曾在海中捕鱼、沿海岸线狩猎、于森林中采集食材。

大船遗址的半地穴式房屋

这处聚落的居民住在半地穴式房屋中。所谓半地穴式房屋,就是在地面上向下挖出部分空间、用木棍支撑房顶、屋内不设分隔的房屋式样。考古学者已经确定了房屋的外边界和木棍插入地面留下的坑洞。大船遗址已发现近120个半地穴式房屋的地基遗存。许多地基有重叠迹象,由此可知,当时在老房屋地基上修建新房屋的现象十分普遍。

大船遗址中最大的半地穴式房屋长度近10米,地下部分的深度超过2米,而其他遗址发现的同类房屋通常达不到这样的长度和深度。几处最大的地基保留了发掘时的状态,来访者可以直观感受此处遗址内半地穴式房屋的规模。

不寻常的发现

考古学者在一座半地穴式房屋的地下发现了一个小坑,坑底土壤发黑。土壤分析显示,内含生物成分可能是胎盘。考古学者推测,把胎盘埋进土里应该是某种仪式,因为在过去,为了保佑新生儿健康成长,日本曾有将胎盘埋在家门口的风俗。

史前文物的宝库

遗址内发现了一个长约80米、宽约10米的大型填土。这处填土中出土了大量陶器、石器工具、动物骨骸和鹿角制作的缝衣针等文物。此外,人们还在填土内找到了土坑墓以及点火燃烧的痕迹。由此看来,这处填土可能既是祭祀场所,也是存放工具的储物空间。

陶器的设计与特征

大船遗址出土的陶器显示,人类在这处聚落持续生活了近千年。这些陶器皆为平底圆筒形,但纹样和设计存在明显差异。考古学家可以借助出土陶器的器型和设计对史前遗址进行断代,并判断聚落的定居时长。早期容器装饰元素较少,口沿样式简单;后期器具则出现了典型性口沿和贴花装饰等特征。从大船遗址出土文物的设计上可以清晰地看到这些变化,由此可以推断,这处聚落长期都有人类居住。

函馆市绳文文化交流中心

大船遗址出土的文物于函馆市绳文文化交流中心【链接】展出,中心与垣之岛遗址【链接】比邻。本地多处考古遗址的出土文物均收藏于此,其中包括被指定为国宝的中空土偶(陶偶)。交流中心距大船遗址约5分钟车程。

相关遗址

现已发现的其他大规模聚落遗址还有三内丸山遗址【链接】(青森县)和御所野遗址【链接】(岩手县)。三内丸山遗址是日本最大的绳文时代(公元前13,000年-前400年)遗址之一。

御所野遗址

世界遗址

位于岩手县北部的御所野遗址是一处大型聚落,其历史最早可追溯至大约公元前2500年。考古学家在遗址内找到了800多处半地穴式房屋的遗存。遗址上现设有步道和一座博物馆。

大型聚落

御所野遗址非常有助于人们了解绳文时代(公元前13,000年-前400年)大型聚落的布局规划。这类聚落大多出现在公元前3000年~前2000年之间,通常由围绕着中心墓葬区分布的一些特定功能区组成。

考古调查显示,御所野遗址的半地穴式房屋集中在聚落的东、西及中部。遗址正中央是墓葬区,用几堆石组标记了位置。紧邻墓葬区的是一座人工土丘“填土”,出土了大量装饰性的陶器和石器。这类器物的装饰性意味着填土及周围区域很可能是举办祭祀仪式的场所。

自然环境

考古遗址位于一片广阔的台地上,四周森林环绕。进入遗址需要穿过一座悬空的弧形廊桥,桥下是溪流蜿蜒的狭窄山谷。遗址内种植着核桃树、栗树、马栗树和漆树,都是当年聚落周围曾经生长的树木。树旁说明板上介绍了它们当年的用途:漆树汁被收集起来提炼大漆,装饰陶器;坚果类的树木则提供食物、建筑木料和烧火的木柴。

遗址内设有步道通往各处。

半地穴式房屋

遗址内复原了几处半地穴式房屋。通常认为,这种房屋应该是茅葺屋顶,但从御所野遗址焚烧残留物的分析看来,这里部分房屋却是泥土屋顶。

绳文时代的半地穴式房屋大小不一,但通常都会使用4根或6根立柱来支撑,立柱直接插入椭圆形穴居的地面,屋檐则一直盖到坑穴,仿佛一座遮蔽性很好的掩体。屋内通常有一个火坑,有的还会有类似阁楼的储物空间。

御所野绳文博物馆

御所野绳文博物馆展出御所野遗址和附近其他绳文遗址的出土文物。其中,“发现被烧毁的房屋”展区详细介绍了御所野遗址发掘工作以及绳文半地穴式房屋构造等细节。在展厅的玻璃地板下,是一处4200年前的半地穴式房屋的焚烧残迹。“御所野绳文世界”展厅内主要陈列遗址出土的陶器和石器,并使用光雕投影技术介绍史前御所野聚落的生活。二楼还有第三个展厅,主要展出装饰性极强的“龟冈式”陶器。

博物馆提供英文介绍,并开设绳文主题的编织、陶器制作、饰品加工等体验工房。博物馆收取少许入场费

相关遗址

入江贝冢

世界遗产

入江贝冢是一处由废弃贝壳以及鱼类和动物骨头堆积而成的大型沿海贝冢遗址。这些贝冢很可能是在几百年间逐渐形成的,最上层部分的年代可追溯至大约公元前2000年。此外,遗址内还发现了大量墓葬和半地穴式房屋遗存。

这处考古遗址面向公众开放,主要展品有混杂着泥土、贝壳和骨头的大型贝冢横截面,以及一个半地穴式房屋的立体实景模型等。从入江贝冢,可以步行前往高砂贝冢【链接】和入江·高砂贝冢馆【链接】。

海洋与贝冢

公元前8000年~前5000年间,气候变暖,海平面上升,过去的狩猎和采集觅食区变成了浅湾,捕鱼和贝类采集技法日趋高超。日本北部的史前聚落居民,越来越依赖于这种生活方式,食谱中出现了大量的海产品,紧邻聚落的贝冢也就此形成。

贝冢为考古学家了解史前人类饮食结构的变迁以及与环境要素的关系提供了宝贵的材料。文蛤(Meretrix lusoria)和牡蛎的壳出现在较下层,花蛤(Venerupis philippinarum)壳则出现在较上层,由此可以推测出海水温度和海平面高度的变化。入江贝冢旁的聚落居民以捕鱼和狩猎为生,一般来说,肉类和鱼类的食用量高于贝类。

遗址公园的入口处有一个巨大的贝冢横截面,高度和长度都达数米,可以看到其中的各类贝壳和骨头残骸。与贝壳相比,海狗、海豚、鹿、鱼类及其他的动物骨头数量更多。

渔具与贸易

入江贝冢出土的鱼钩种类繁多,可见当时渔具制造已经十分发达。其中,大型组合式鱼钩的出现表明,远海捕鱼在当时也已普及。此外,遗址内还发现了一些使用非北海道本地原材料制作的物品,如野猪獠牙饰品,它们被视为本地与本州岛存在海上贸易往来的证据。

入江贝冢遗址的出土文物在入江·高砂贝冢馆【链接】内展出。入馆需购买门票,部分基本信息提供英文说明。下载“Pocket Curator” APP,即可获取包括中文简、繁体在内的多语言信息。

小牧野遗址

世界遗产

在青森县的小牧野遗址,数千块石头组成的同心圆铺陈在人工平整过的台地上。这处环状列石直径约55米,由3个完整的圆环和1个部分圆环组成,其历史可以追溯到大约公元前2000年,是日本北部大型史前遗址之一。经考古调查,这里发现了土坑墓、半地穴式房屋遗存和各类祭祀用品。

在多处观景点皆可近距离观看这处环状列石。一条小路通往列石中心,来访者可置身石阵中,观察石块及其排布方式,或者登上南面的小丘,俯瞰环状列石全貌。遗址入口处的“小牧野之森·橡子之家”附近有一处观景台,可远眺陆奥湾、青森平原和八甲田山西麓的风光。

青森市小牧野遗址保护中心 绳文学舍·小牧野馆

“青森市小牧野遗址保护中心 绳文学舍·小牧野馆”距小牧野遗址1.5公里,提供遗址相关信息。馆内介绍小牧野遗址出土的部分文物,以及绳文时代(公元前13,000年-前400年)的聚落生活概况。中心也提供中文简、繁体和英文小册子,还为孩子们设计了体验项目。中心免费开放。

相关遗址

日本北部其他环状列石大型史前遗址还有:大森胜山【链接】(青森县)、伊势堂岱【链接】(秋田县)、大汤遗址【链接】(秋田县)和鹫之木遗址【链接】(北海道)。

伊势堂岱遗址

世界遗产

位于秋田县北部的伊势堂岱遗址是日本已知唯一一处拥有4个环状列石石阵的遗址,石阵所用石头4000余块,其历史可以追溯至大约公元前2000年。有证据显示,这些环状列石是历时200多年才建成的祭祀场所,周围出土了大量陶器,包括式样、设计丰富多样的土偶(陶偶)。

石块的出处

这几个环状列石的石阵位于一处能远望白神山地的台地上。此处遗址所用石块种类多样,均取自米代川、小猿部川等本地河川。考古学家认为,这些石头中最远的可能取自5公里外。

土地平整

对环状列石的考古调查显示,在铺设石块之前,这里的土地可能用石头或木头制的简单工具进行过挖掘和平整。

环状列石周围的建筑

人们在环状列石的外围发现了立柱式房屋遗存,其用途暂不明确,但看来不像是居所。从出土文物推测,这处遗存可能是周边地区各聚落的公共祭祀场所。

也有观点认为,这些房屋或许是停灵和准备葬礼的地方,环状列石周边发现的土坑墓为这一推测提供了佐证。由于土壤偏酸性,墓穴内并未发现人类遗骸,但很多墓中出土了土偶和陪葬品。部分环状列石周围保留了一些裸露的立柱坑洞。目前洞中立着柱子,便于来访者直观感受这些建筑的规模。

土偶

伊势堂岱遗址总计出土了200多个形象鲜明、表情生动的人形土偶。它们风格各异,式样不同,有扁平的“板状土偶”,也有空心的“中空土偶”。一些设计简单、外形抽象的土偶连肢体都没有仔细勾勒;而精美繁复的土偶,则有着细致的纹样和明显的曲线,身体各部位都刻画得十分清晰。许多土偶被刻意打碎,这可能是一种仪式性的行为,比如用于祈祷。

伊势堂岱绳文馆

伊势堂岱绳文馆【链接】位于遗址入口处,通过展示遗址出土文物,介绍伊势堂岱遗址与环状列石的概况。展柜布光明亮,清晰呈现出土偶以及其他陶器的个体特征和精细之处。大型展品配有发掘现场的照片,并使用日、英双语介绍考古调研的成果。

馆内设有体验工房,参观者可以在这里亲手制作各种装饰品和陶器(需预约)。纪念品商店出售多款T恤和土偶主题的纪念品。进入展区需支付少许入场费,但纪念品商店和前厅免费开放。前厅内播放环状列石的介绍短片,短片有包括英文在内的多语言版本可选。

相关遗址

日本北部其他拥有大型环状列石的史前遗址还有:キウス(Kiusu)周堤墓群【链接】(北海道)、大汤环状列石【链接】(秋田县)、鹫之木遗址【链接】(北海道)、小牧野遗址【链接】(青森县)和大森胜山遗址【链接】(青森县)。

大汤环状列石

世界遗产·国家特别史迹

大汤环状列石位于秋田县鹿角市,包括“万座环状列石”和“野中堂环状列石”两个大型石阵,共由8000多块石头组成。遗址的历史可以上溯至公元前2000年前后,从石块的排列方式可以看出,当时人们对于太阳运动已经有了一定了解。不难推测,打造这样的石阵需要精心规划并付出巨大的努力。遗址内的博物馆提供有关环状列石的详细介绍,并展出遗址出土的陶器、祭祀用品和其他文物。大汤环状列石遗址是日本仅有的4处绳文时代(公元前13,000年-前400年)的国家指定特别史迹之一。

环状列石的特征

这两个环状列石的石阵都呈内外两圈同心圆状,每个圆圈均由许多小石块组成的石组构成。两个石阵中心皆有一些石头呈放射状排列在一块立石周围,形似日晷。每到夏至,连接两块立石的中心线刚好与日落的方位一致。考古学家在调查中发现了列石下方的土坑墓,由此推测这里的每个石组都代表了一处坟墓。

万座环状列石

万座环状列石直径约52米,是两组环状列石中较大的一处,由大约6500块石头组成,现已辨明的石组超过100个。

野中堂环状列石

野中堂环状列石直径约44米,由近2000块石头组成,石组超过60个,距万座环状列石仅100米左右。

考古发现

两处环状列石的外圈附近均发现了四柱或六柱的立柱式建筑的地基,同时还出土了可能用于祭祀的礼器。鉴于地基的特征和附近出土的大量祭祀用品,考古学家相信,这些立柱式建筑并非住宅,而是专门用来祭祀的场所。通过万座环状列石周围的几处建筑物,来访者可以想象4000年前环状列石的模样。

环状列石的建造

据考古学家推测,这些环状列石历经了200年以上才最终建成。其中最重的石块超过200公斤,很可能是人们借助简陋的工具,从远至4公里外的河边运来的。

绿色石块

大汤环状列石遗址里的许多石块都带有绿色光泽,它们来自遗址以东数公里开外的诸助山。据推测,这些特殊的石块应该是顺着诸助山山麓旁的安久谷川而下,流入了最靠近考古遗址的大汤川。目前尚不清楚为何这种石块在环状列石的建造中格外受到青睐,但它们似乎具有某种特别的意义。

大汤环状列石馆

大汤环状列石馆内主要展出在此处遗址出土的数百件陶器、土偶(陶偶)、土版和石器。其中,陶器有用于收纳死者尸身的大型甕棺(甕,同“瓮”),也有装饰精美的碗、壶等器物。石器大多为小件器物,比如剑、碗及扁平的三角形土版等。所有出土文物均带有装饰,可能是祭祀用品。

相关遗址

日本北部其他拥有环状列石的大型史前遗址还有伊势堂岱遗址【链接】(秋田县)、鹫之木遗址【链接】(北海道)、小牧野遗址【链接】(青森县)、大森胜山遗址【链接】(青森县)。

キウス(Kiusu)周堤墓群

世界遗产

“キウス(Kiusu)”通常被认为是源自阿依努语“Ki-Ushi”(茅草、丛生之地),而“周堤”则是围绕墓地建造的土堤。キウス(Kiusu)周堤墓群的历史可以追溯到公元前1200年前后,属于绳文时代(公元前13,000年-前400年)后期遗存,墓群遗址位于北海道札幌东南方千岁市郊外的一片森林内。这些墓地外径介于30~83米之间,排列方式显然经过了精心规划。这处遗址证明,早在史前时代,日本北部的聚落就已经形成了复杂的丧葬风俗。

一条道路蜿蜒穿过遗址的墓群,途中有几段沿着周堤而行。墓群遗址出土的文物收藏于千岁市埋藏文化财中心【链接】内,中心同时展出周边其他考古遗址出土的物品。

大型周堤

在北海道的部分地区,尤其是キウス(Kiusu)周堤墓群所在区域,已经发现了多处被挖空的大型圆坑,四周环绕着厚度和高度均可达数米的土堤。考古调查显示,它们很可能是多个聚落的公共墓地。2号周堤墓是墓群中规模最大的墓地之一,外径约73米,深逾4米,周堤基部厚度超过了20米。据考古学家估算,需要25个人花费大约4个月,才能修建这样一座周堤墓。

墓群共包含9座周堤墓,其中7座比邻而建,共用部分周堤。周堤墓之间有道路连通,周堤较低矮的部分很可能是通往各墓葬区的入口。

考古发现

在20世纪60年代的一场大规模的考古调查和对部分区域的发掘工作中,人们在周堤墓内和周堤外围发现了多处土坑墓。考察1号周堤墓时,发现了地下60厘米处的5个土坑墓,其中一个配有一块立石,应是墓碑。周堤墓内外发现的其他土坑墓中则出土了土偶残片(陶偶残片,可能用于祭祀仪式)、环状列石、赭红颜料痕迹,以及一根有着复杂雕刻纹饰的抛光石棒,后者可能是祭祀用具。

了解キウス(Kiusu)周堤墓群的规模和当年的修筑细节,具有特别的意义。周堤墓以及鹫之木【链接】(北海道)、大汤【链接】(秋田县)、伊势堂岱【链接】(秋田县)、小牧野【链接】(青森县)、大森胜山【链接】(青森县)的环状列石等各处遗址都显示,自公元前2000年前后开始,复杂的丧葬方式和仪式便日趋重要。

出土文物展示

在千岁市埋葬文化财中心【链接】可以看到来自キウス(Kiusu)周堤墓群和周边其他遗址的出土文物,展品涉及绳文时代生活的方方面面,包括饮食、陶器、精细石器、丧葬风俗等。中心距墓群约10分钟车程,免费开放,部分信息提供中文简、繁体及英文版本。

大森胜山遗址

世界遗产

在青森县弘前市的大森胜山遗址上,有一处由1000多块石头排成77个石组的环状列石,其历史可以追溯到公元前1000年前后。考古发掘调研结果显示,它是已知绳文时代(公元前13,000年-前400年)晚期唯一的一例环状列石。大森胜山环状列石位于岩木山脚下的一处台地上,岩木山及周边区域位处津轻国定公园内,来访者在考古遗址便可欣赏公园美景。

前往遗址

有两条林间步道通往遗址,一条是台阶路,一条是平缓的无障碍坡道。步道穿越于栗树和其他果树之间,数千年前,或许就是这些树木养育了生活在此地的史前人类。两条步道都通往一处可眺望岩木山风光的林间开阔地。

环状列石位于一座人工小丘的空地中央,站在石圈中心可以清晰地看到岩木山。

岩木山和环状列石的位置

岩木山是一座成层火山,外形与富士山相似,左右对称,山势平缓。岩木山是本地人敬奉的神山,山顶建有一座神社。冬至当天,在夕阳西沉至山顶时,正好与环状列石连成一线。由此或可推测,对于生活在此地的史前人类而言,岩木山有着独特的意义。

环状列石与信仰场所

遗址各处均出土了石棒、圆盘状石器和土偶(陶偶)等物品,这些发现与其他遗址祭祀场所一致,从考古学角度可以判断,这处环状列石也是与信仰有关的场所。

半地穴式房屋的遗存

在一大片平地的最深处,人们发现了一处大型圆形半地穴式房屋遗存,直径长达13米左右。鉴于规模,且整个遗址内发现的房屋遗存仅此一处,考古学家推断这里应该是举办祭祀仪式的聚落中心。

出土文物及相关遗址

弘前市立裾野地区体育文化交流中心【链接】距遗址约10分钟车程,中心大厅内陈列着大森胜山遗址一带出土的文物。此外,另有部分文物以及其他遗址的出土文物收藏于弘前市立博物馆【链接】。

日本北部其他曾举行祭祀活动的遗址还有:小牧野遗址【链接】(青森县)、伊势堂岱遗址【链接】(秋田县)和大汤环状列石【链接】(秋田县)。

高砂贝冢

世界遗产

高砂贝冢(约公元前900年)是一处大型墓葬遗址,它应该是周边聚落的公共墓地。在考古调研和对部分区域的发掘中,发现了数处贝冢和一个由众多土坑墓构成的墓葬区。遗址面向公众开放,场内有标记指明贝冢和土坑墓的位置。遗址相关信息可至入江·高砂贝冢馆【链接】获取。

复杂葬礼的证据

高砂贝塚遗址有力证实了绳文时代(公元前13,000年-前400年)后期的丧葬风俗已日趋复杂。这里的土坑墓形状大体相同,亡者也都被摆成同样姿势——双臂、双腿呈一定角度弯曲,头部大都朝向西北方。大部分墓坑中都发现了陶器、石器和其他陪葬品。墓葬区内还有一组环状列石,并出土了几个土偶(陶偶)和一个装满赭红颜料的罐子。多处墓地遗存都发现了赭红颜料的残留物,由此推测,在亡者下葬前,人们可能会先将赭红粉末撒在尸体上。

保存完好的遗骸

日本土壤偏酸性,因此,史前土坑墓中少有人类遗骸留存。然而,高砂贝冢却出土了许多保存完好的人类骨架。在这里,死者通常被埋葬在贝冢内的土坑中,可能是大量动物骨骸和贝壳生成的碳酸钙有助于保存人骨。

了解更多信息

龟冈石器时代遗址

世界遗产

在龟冈石器时代遗址(约公元前1000年)的考古发掘中,出土了一些绳文时代(公元前13,000年-前400年)最知名的陶器。这些文物表明,当时的人们已经掌握了先进的制陶工艺,设计水平也高度发达。因这处遗址出土的陶器而诞生的“龟冈式”一词,更是代表了绳文时代晚期日本北部的一种陶器风格,诸如东京国立博物馆、大英博物馆、美国纽约大都会艺术博物馆等许多世界顶级的博物馆都收藏了龟冈式陶器。

艺术与精神世界

考古发掘在这里发现了大量土坑墓和祭祀用的陶器。此外,土坑墓和遗址各处也出土了种类丰富的手工制品,包括烧制的陶器、抛光的玉珠、漆器、植物纤维编织品,以及仿佛戴着巨大遮光眼镜、佩有精美头部装饰的中空土偶(陶偶)——被指定为国家重要文化财产的“遮光器土偶”。从这类富于装饰性的供奉品和陪葬品可以看出,绳文时代晚期的日本已经进化到了一个拥有繁杂的祭奠仪式和成熟精神世界的社会。

多聚落共享的墓葬地

在公元前1500年~前400年之间,墓地渐渐被迁移到居住区域外,同时也从祭祀场所中独立出来,成为多个聚落共用的区域。与此前的大型聚落(公元前3000年-前2000年)相比,这个时期的聚落规模越来越小,也更趋分散,墓地也因此逐步发展为共用的模式。龟冈石器时代遗址被认为是多个聚落共享的墓地,也是绳文时代晚期独立墓地的典范。

相关遗址

龟冈石器时代遗址内设有说明板,还有一个大型遮光器土偶像。田小屋野贝冢【链接】就在附近,步行5分钟即可抵达。津轻市的绳文住居展示资料馆【链接】和木造龟冈考古资料室【链接】内陈列着来自龟冈石器时代遗址和本地其他绳文时代遗址的出土文物。在更远一些的八户市,八户市埋藏文化财中心·是川绳文馆【链接】主要展出是川石器时代遗址出土的龟冈式陶器。

是川石器时代遗址

世界遗产

是川石器时代遗址位于新井田川岸边的一处台地上,是青森县南部八户市三处相邻考古遗址的总称。三处遗址分别为中居遗址(公元前1000年-前300年)、堀田遗址(公元前3000年-前2000年)和一王寺遗址(公元前4000年-前2000年)。考古调查从这些遗址中发现了土坑墓、储藏坑、半地穴式房屋等遗存,以及大量漆器。八户市埋藏文化财中心·是川绳文馆以主题展的形式展示遗址出土文物,介绍日本北部史前聚落的生活与手工技艺

中居遗址

中居遗址出现在绳文时代(公元前13,000年-前400年)末期,人们在此生活了约700年。遗址中心的高台上发现了一组日晷状的石组,这里被认为是祭祀场所。在高台的东、西两面,已确认多处土坑墓;南、北两侧则是低湿地带,湿地内出土了大量的石器、木器、陶器、漆器,以及核桃壳、栗子壳等。此外,在高台的北缘还发现了半地穴式房屋遗存。

中居遗址——植物和聚落生活

通过对遗址现存植物种子、土内花粉分析,以及对木器、漆器等的调查研究,考古学家基本把握了当年这处聚落周围生长的植物种类和史前居民对它们的利用方法。核桃树与马栗树为聚落提供了食物和修建半地穴式房屋、制作木质物品所需的木料;漆树的树汁用来精炼大漆;西南卫矛木质地柔韧,适合制弓。有证据显示,聚落居民已经对周边土地有意识地加以维护管理,以确保植物持续生长。

中居遗址——陶器和漆器

在中居遗址的发掘过程中出土了许多装饰精美的陶器和精致的漆器。从这些文物中可以看出,当时的聚落居民已经熟练掌握制陶和漆器工艺,并拥有高度发达的设计水准。因为这些陶器出土于青森县北部地区的龟冈石器时代遗址,故被叫做“龟冈式”。龟冈式陶器体现了绳文时代末期日本北部特有的美学风格,在诸如东京国立博物馆、大英博物馆、大都会艺术博物馆等的许多世界顶级博物馆中都有收藏。

八户市埋藏文化财中心·是川绳文馆,主要展出中居遗址和位于附近新井田川对岸的风张1号遗址(公元前2000年-前1000年)的出土文物。馆内藏品包含数百件国家指定重要文化财产,此外还有一尊被指定为国宝的坐姿合掌实心土偶(陶偶)。

堀田遗址

堀田遗址比中居遗址早了2000年左右。除了陶器之外,考古学家还在这里发现了数处可能是用于存放坚果的储藏坑,以及半地穴式房屋遗存。遗址出土的陶器均为阔口、锥底,装饰纹样夸张醒目,但没有中居遗址出土器物的精美复杂。八户市博物馆内展出了部分堀田遗址陶器。

一王寺遗址

一王寺遗址是三个遗址中最大、最古老的一处,它比中居遗址早大约3000年。考古学家在这里发现了半地穴式房屋遗存和大量陶器。埋在地下的陶器残片层最厚处可达1.5米。这些土层内埋着鱼骨、动物骨骸,以及用动物的骨头和角制成的鱼钩和梳子等器具。一王寺遗址出土的陶器器型瘦高,呈圆筒形,表面饰有绳纹(日语写作“縄文”),但装饰的复杂程度不如堀田遗址和中居遗址出土的陶器。八户市博物馆内展出大量一王寺遗址的出土文物。

八户市埋藏文化财中心·是川绳文馆

八户市埋藏文化财中心·是川绳文馆展出多件精美的“龟冈式”陶器。展品中还包括陶器、土偶、珠串、装饰品,以及上过漆的弓、篮子等工具。放映厅内播放介绍日本史前生活的影片。此外,这里还有手工艺体验工房和纪念品商店。馆内提供英文信息,现场下载“Pocket Curator” APP可获取包括中文简、繁体在内的多语言信息。

相关遗址

“世界遗产·日本北部绳文遗迹群”之中有好几处都位于青森县境内:龟冈石器时代遗址【链接】、小牧野遗址【链接】、三内丸山遗址【链接】、二森贝冢【链接】。附近的岩手县内还有御所野遗址【链接】,可与是川石器时代遗址一并参观。

长七谷地贝冢

长七谷地贝冢,是日本北部已知最古老的贝冢之一,其历史大致可追溯到公元前6000年。这一发现为研究早期沿海聚落的饮食结构、生活方式,乃至史前日本生活和环境因素间的关联提供了线索。

海平面与海岸线

这处遗址位于一处俯瞰五户川泛洪平原的台地上,距海岸线数公里远。但在8000年前,长七谷地贝冢下方或许就是一个海湾。最后一次冰川时期于10,000多年前结束,气温开始缓慢上升,海平面逐渐升高,海岸线向内陆推进,从而形成了无数浅海湾和大片的潮汐滩涂,十分适合捕鱼和采贝。

饮食结构和生活方式

这里出土的渔具种类繁多,比如骨头和鹿角制作的组合鱼钩、鱼叉头、石制的渔网坠子等,证明本地曾孕育出了丰富的渔业文化。在贝冢的勘察研究中,发现了大约30种贝的外壳和近20种鱼的骨头,还出土了鸟类和哺乳动物的骨骸。

八户市博物馆

八户市博物馆【链接】内展出长七谷地贝冢出土的文物,并介绍八户自史前到现代的历史。入馆参观需支付少量入场费。馆内提供部分英文版信息。下载“Pocket Curator” APP,即可获取包括中文简、繁体在内的多语言信息。

相关遗址

日本北部其他已知的贝冢遗址还有:北黄金贝冢【链接】(北海道)、入江贝冢【链接】(北海道)、高砂贝冢【链接】(北海道)、田小屋野贝冢【链接】(青森县)、二森贝冢【链接】(青森县)。

鹫之木遗址

在位于北海道南部森町的鹫之木遗址,有一处北海道内已知最大规模的环状列石石阵,其外径达37米左右。石阵的历史可以追溯到公元前2000年,与青森、秋田两县发现的同时期遗址十分相似。考古学家认为,日本东北北部与北海道南部的环状列石,正是两地文化交流的证明。

环状列石的构成

这处环状列石由外围的双重石圈和中心的一个椭圆形石组构成,共使用了602块石头。许多石块都被嵌入地内,或是竖立,或是以各种角度朝向环状列石中心。这些石块很可能采自约1公里开外的桂川河口。环状列石附近还发现了土坑墓以及小型铎形土制品等文物。

环状列石的保护

这处环状列石遗址位于一座小山丘上,直到2003年建造高速公路时才被发现。本地社区为此发起保护环状列石活动,中止了原本推平山头的计划,取而代之的是在山下挖一条隧道,并在施工中尽力避免环状列石的石块或埋着石块的土层移动错位。施工全程都实时监测山体震动情况,部分隧道挖掘作业只能在不借助电动工具和机械的情况下完成。如今的鹫之木环状列石成功地被留在了原址,高速公路则于它的下方穿过。

参观环状列石

由于地理位置特殊,这处考古遗址并不对外开放,只有参加森町遗址发掘调查事务所组织的参观活动才能前往。事务所内也有从环状列石和鹫之木遗址出土的文物展出。展室免费开放,仅提供日文信息。

.jpg)

-scaled.jpg)