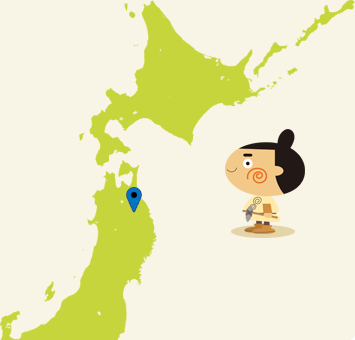

御所野遺跡[ごしょの いせき]

[ごしょの いせき]

岩手県の北部、馬淵(まべち)川の近くで、広場を中心にした大きなムラのあとが発見されました。お墓のある広場を中心に、まわりに竪穴(たてあな)住居や掘立(ほったて)建物、盛土遺構(もりどいこう)などがならんだムラが見つかっています。遺跡(いせき)の東側や西側でもムラのあとが見つかりました。

西のムラでは、火で焼け落ちた竪穴(たてあな)住居のあとがそのままの状態で見つかり、発くつされました。このことから、この遺跡(いせき)の人々は、屋根に土をかぶせて竪穴(たてあな)住居を建てていたことが分かり、縄文(じょうもん)時代の竪穴(たてあな)住居に、どんな種類があったのかを知るヒントになりました。

現在、遺跡(いせき)は「御所野縄文(ごしょのじょうもん)公園」になっています。土をかぶせて復元した竪穴(たてあな)住居があり、実際に中へ入ることもできます。また公園内にある博物館では、人の形がえがかれた土器など、おもしろい遺物(いぶつ)も見ることができます。

きききのつりはし

「御所野縄文(ごしょのじょうもん)公園」へは、このつり橋をわたって入るよ。木でできたこのつり橋は、縄文(じょうもん)時代へのタイム・トンネル!!

土屋根住居

御所野遺跡(ごしょの いせき)では、発くつ調査で、竪穴(たてあな)住居の屋根に土がのっていたことが分かったんだ。山にかこまれた静かな場所にあるから、まるで縄文人(じょうもんじん)が本当にくらしているみたいに感じるよ。

人がえがかれた土器「羽付き縄文人(じょうもんじん)」

博物館の第2展示室(てんじしつ)では、人がえがかれた土器のかけらを見ることができるよ。頭に羽かざりをつけている人で、何かをまつる儀式(ぎしき)のときに、特別な役わりをしていたと考えられているんだ。「羽付き縄文人(じょうもんじん)」というニックネームがあって、御所野遺跡(ごしょの いせき)のシンボルなんだよ。パンフレットにもえがかれているから、さがしてみてね。

キャラクター