縄文時代ってどんな時代?

縄文(じょうもん)時代のはじまり

長い間、きびしい寒さが続いていた氷河期が終わり、温暖化(おんだんか)へと移り変わるころ、人々は縄文(じょうもん)土器を使い始めました。縄文(じょうもん)とは、土器の表面に縄(なわ)をころがしてつけた文様(もんよう)のことで、この土器が使われていた時代を、「縄文(じょうもん)時代」、そしてこのころの文化を、「縄文(じょうもん)文化」とよびます。

縄文(じょうもん)時代は、紀元前13,000年ころから約1万年以上もの長い間続き、その間に作られる土器の形や色などが、だんだん変わっていきました。縄文時代は、使われていた土器の特ちょうなどから古い順に、草創(そうそう)期、早期、前期、中期、後期、晩(ばん)期の6つの時代に分けられます。

/長七谷地貝塚(ちょうしちやちかいづか)

/三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき)

縄文(じょうもん)時代のくらし

昔の人々が住んでいた家やいろいろな建物、お墓などのあとが残されている場所を遺跡(いせき)といいます。遺跡(いせき)を発くつし、建物やお墓のあとなどの遺構(いこう)や、遺物(いぶつ /道具などの出土品のこと)をくわしく調べると、そのころの人々がどんな生活をしていたのかが分かります。

縄文(じょうもん)時代についても、竪穴(たてあな)建物のあとや、当時使われていた土器や石器、植物の種や動物の骨(ほね)などから、いろいろなことを知ることができます。

まだ分かっていないこともありますが、多くの考古学者が、今もそのなぞをとくために研究を続けています。

それでは、縄文遺跡(じょうもんいせき)から読み解かれた人々のくらしを見てみましょう。

縄文(じょうもん)人の食べもの

このころ人々は何を食べていたのでしょう?

縄文(じょうもん)時代は今よりも気候があたたかく、クリやクルミなどの実がなる木がたくさん育ち、豊かな森が広がっていました。人々は、森のめぐみである木の実や山菜、キノコなどの植物をとって食べていました。

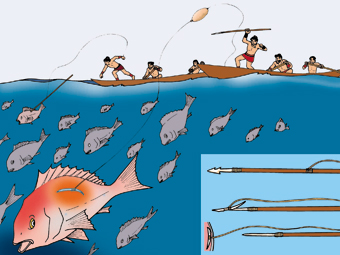

また、森にいるシカやイノシシ、ノウサギなどの動物をつかまえるため、狩(か)りをしていました。人々は、狩(か)りのパートナーとしてイヌを大切に飼っていました。

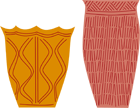

海や川では、サケやブリ、ヒラメなどの魚をとり、また、シジミやアサリなどの貝を集めて食べていました。

/大船遺跡(おおふねいせき)

/三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき)

イラスト:さかいひろこ

出典「青森県史 別編 三内丸山遺跡 /青森県」

出典「図説 ふるさと青森の歴史(総括編) /青森県文化財保護協会」

いろいろな道具

縄文(じょうもん)時代には土器と弓矢が登場します。この二つを、縄文の二大発明とよびます。

狩(か)りでは、遠くからでも安全にえものをしとめられる弓矢が使われました。矢の先には、「石ぞく」とよばれる、黒曜石などを小さくするどくとがらせた石器がついていました。そのほかにも、かたい木の実をすりつぶしたり、たたいたりするためのすり石やたたき石、肉をけずるナイフ、木を切りたおす石おのなど、それぞれの目的にあわせた石器が作られました。

また、動物の骨(ほね)や角(つの)で「つり針(ばり)」や「針(はり)」を作ったり、木で容器や舟(ふね)のオールを作ったり、漆(うるし)を道具にぬってじょうぶにしたりと、身近にあるものをうまく利用してさまざまな道具を作っていました。

/表館(1)遺跡(おもてだて1いせき):青森県六ヶ所村

青森県立郷土館蔵

/三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき)

/入江貝塚(いりえかいづか)

ムラができた

縄文(じょうもん)時代より以前、旧石器時代の人々は、マンモスなどの大きなえものを追いかけて、移動しながら生活していました。そのため、住んでいたのはすぐに移動できるテントのような家だったと考えられています。

縄文(じょうもん)時代になると、人々は長い間同じところで生活できる家を作り、みんなで集まって生活するようになりました。これが「ムラ」のはじまりです。

縄文(じょうもん)時代の代表的な家を、竪穴(たてあな)住居といいます。これは、地面をほって何本か柱を立て、上に屋根をかけた半地下式の家です。

ムラのなかには竪穴(たてあな)住居だけでなく、太い柱を使った大きな建物や、みんなが集まる広場、なくなった人を埋葬(まいそう)するお墓、貝がらや食料の食べかすをすてる貝塚(かいづか)などが作られました。

また、ストーンサークルともよばれる、いくつもの石を直径30~50メートルの大きな円形にならべた環状列石(かんじょうれっせき)も見つかっています。

ムラのまわりに広がるクリやクルミなどの森は手入れをされ、生活に必要な食料や木材を手に入れることができる“縄文(じょうもん)里山”として大切にされていました。

/三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき)

/大湯環状列石(おおゆかんじょうれっせき)

海をこえて

縄文(じょうもん)時代の人々は、丸木舟(まるきぶね)にのって海をわたり、遠くはなれた場所の特産品を手に入れていました。縄文(じょうもん)時代の遺跡(いせき)を見ると、本州でしかとれないヒスイという美しい石が北海道で見つかったり、北海道の黒曜石が本州で見つかったりしています。また、あたたかい南の海でしかとれない数種類の貝が北海道で見つかっています。

人々は、これらのヒスイや貝などを使って、首かざりや、うでわなどのアクセサリーを作っていました。また、とてもかたい黒曜石は、先をするどくとがらせて、狩(か)りに使う石ぞくや石やり、ナイフなどにしていました。

縄文(じょうもん)時代にも全国規模(きぼ)での交流が行われ、人々やモノや情報の活発な動きがあったようです。

/三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき)

/田小屋野貝塚(たごやのかいづか)

/三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき)

縄文人(じょうもんじん)のこころ

縄文(じょうもん)時代の遺跡(いせき)からは、何に使っていたのかよく分からないものも見つかっています。たとえば、人の形をした土偶(どぐう)や、とても小さなミニチュア土器、刀や棒(ぼう)のような形に加工した石刀や石棒などです。

これらは、人々の安全や、海や山の豊かなめぐみ、安産などを願う、いのりやマツリの道具として使われていたのではないかと考えられています。

小さな子どもの手や足形がついた土版(どばん)も見つかっていますが、これには、子どもを大切に思う親の気持ちがこめられているのかもしれません。

また、お墓からは、石器や土器や土偶(どぐう)のほかに、漆(うるし)ぬりのくしや、石や貝がらで作られたアクセサリーも見つかっています。人々は、なくなった人のたましいを大切に送り出したのでしょう。

/伊勢堂岱遺跡(いせどうたいいせき)

/大湯環状列石(おおゆかんじょうれっせき)

/垣ノ島遺跡(かきのしまいせき)

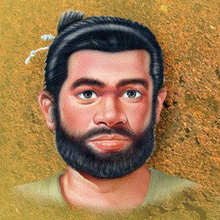

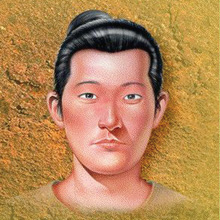

縄文人(じょうもんじん)のすがた

縄文人(じょうもんじん)の平均身長は、男の人が157センチメートルくらい、女の人は147センチメートルくらいでした。身長は低めですが、手足にはきん肉がしっかりついていました。狩猟(しゅりょう)や採集などを行うために、きん肉が強くなったのでしょう。

顔は、目が大きく二重まぶたで、くちびるが厚いなどの特ちょうがありました。縄文(じょうもん)時代のあとにはじまる弥生(やよい)時代の人と比べると、ほりの深い、くっきりとした顔です。

縄文人(じょうもんじん)からのメッセージ

縄文(じょうもん)時代の人々は、自然のめぐみを大切にしながら、自給自足の生活を送っていました。自然のめぐみを取りすぎず、不要なゴミを出さないくらしはエコ生活そのものと言えるでしょう。また、気候や環境(かんきょう)の変化といった、自然の移りかわりに寄りそいながら、助け合い、力を合わせてくらしていました。

縄文(じょうもん)文化という優れた文化は、自然の豊かなめぐみを暮らしに取り入れてきた人々のちえと技術、そして自然とともに生き、家族や仲間を大切に思う心が育んだものなのです。

わたしたちは、かれらの心の豊かさやたくましさを引きついでいます。縄文人(じょうもんじん)は、どんなことを考えて暮らしていたのでしょう。かれらのくらしから、現代に生きるわたしたちが学ぶことはたくさんありそうです。