每個考古遺址的摘要

世界遺產·日本北部繩文遺跡群

西元2021年,「日本北部繩文遺跡群」被列入聯合國教科文組織(UNESCO)世界遺產名錄。這些具有上萬年歷史的遺址,講述著日本史前人類自陶器使用之初到定居生活方式萌芽、發展和成熟的故事。從漆器手環、玉珠、表情鮮明生動的土偶(陶偶),到風格迥異的陶器,遺跡群的出土文物不僅表現出精巧複雜的設計感,也證明了不同地區聚落之間的貿易往來。每處遺址的每一次新發現,都讓今天的人們離日本北部史前人類生活更近一步。

遺跡群由位於日本北部(東北北部和北海道)的17處考古遺址組成,還有兩處與之相關的遺址也被列入其中。這些遺址有的瀕海,有的臨河,有的居於山丘之上,不同的自然環境造就了不同的布局與景致。大多數遺址均可自由參觀,其中許多遺址上還設有博物館,展示出土文物,介紹繩文時代(西元前13,000年-前400年)的史前人類生活。無論從最古老的大平山元遺址開始參觀,還是先觀賞環狀列石石陣,都將為您帶來一段美妙的穿越時空之旅。

大平山元遺址

世界遺產

大平山遺址是位於青森縣北部津輕半島的史前遺址,這裡出土了石器和日本最古老的陶器。透過這些文物可以瞭解到,舊石器時代末期日本北部史前人類生活的變遷,以及繩文時代(西元前13,000年-前400年)早期定居型態的萌芽與發展。

出土石器及其啟示

大平山元遺址出土的石器包含石斧、刀狀刃具、剝動物皮或削木用的刮刀,以及很可能是用於捕獵的尖銳器具。石器的形狀各異,大小不一,既有比較大型的常見工具,也不乏一些更具備技術含量的工具,例如捕獵鹿等行動迅敏的動物時使用的精巧刃具和箭簇。

大多數石器都使用板岩製作,製作材料應該在當地河岸即可取得。透過對出土石器的分析顯示,當時加工石器的工藝來源多樣,不僅有北海道當地的技法,也有與日本中部(關東地區)史前遺址相關的地方性工藝。從石器和工藝的多元化上透露出,該聚落在當時已經與其他地區交流頻繁。

陶器與生活形態的轉變

大平山元遺址出土的陶器殘片是世界上已知最古老的同類文物之一。在幾片被認為是屬於同一器具的陶片上,發現了碳化的殘留物。經碳元素測定結果顯示,這些陶片大致製作於自西元前13,000年,比歐洲和近東(地中海東部沿岸)地區使用陶器的時間早了數千年。

繩文時代的「繩文」(繩狀紋路)便說明了這一時期陶器的特徵。然而,在大平山元遺址發現的陶器殘片上卻沒有任何紋飾。這類陶器很可能只是單純用於烹飪等實用功能。由於陶器不易運輸,因此它與人類定居生活方式關係密切。大平山元遺址的陶片是繩文時代最早期的陶器,這標誌著當時日本的史前人類已經開始走向定居式的生活。

出土文物展示

大平山元遺址出土的陶器殘片和石器均收藏於外濱町大山故鄉資料館【連結】內。資料館的前身是一所小學,與遺址隔路相望。資料館免費開放,部分基本資訊提供英文版本。

相關遺址

津輕半島上有龜岡石器時代遺址【連結】、田小屋野貝塚【連結】等多處史前遺址,前者出土了日本繩文時代最精美的陶器。參觀以上遺址及日本北部其他遺址,可以瞭解更多有關繩文時代的資訊及各大史前聚落的發展變遷情況。

垣之島遺址

世界遺產

垣之島遺址位於北海道南部的函館市,歷史可以追溯到西元前7000年。考古發掘出土了土坑墓、豎穴房屋遺存,以及時間跨度超過6000年的史前文物。這些發現讓我們得以一窺史前時代日本的生活,並提供了有關當時社會、文化及精神世界發展的實例。函館市繩文文化交流中心【連結】緊鄰遺址,館內展示遺址出土的文物,全面介紹史前時代的日本。

葬禮與墓葬風俗的發展

喪葬儀式與墓葬風俗在繩文時代(西元前13,000年-前400年)出現了顯著的發展。自西元前7000年開始,人類聚落裡出現了與居住區分離的特定墓葬區。在垣之島遺址,考古學家也發現了各自獨立的居住區和墓葬區。此遺址中最早一批土坑墓約建於西元前5000年~前4500年之間。

罕見的陪葬品

垣之島遺址的土坑墓中出土了豐富的陪葬品,其中有不少印有腳印的「土版」。這些土版大都製作於西元前5000~前4500年之間,形狀、大小不一,但全都帶有繩紋(日語寫作「縄文」)圖案,均為單足或雙足印。腳印介於6~18公分之間,很可能是兒童的腳印。有的土版背面還有手掌印。

U型填土

遺址至今保存著一個大型的「U」字形人工土丘,這是日本最大的填土遺存之一,歷史可追溯至西元前3000年,據推測該填土可能歷時數百年才建成。整個土丘超過190公尺長,寬120公尺,最高點達2公尺

填土內發現了大量陶器、石器和動物骨骼碎片。此外,部分區域的土壤和一些物品有燒焦跡象,顯示這裡曾經生過火。考古學家在一處角落裡發現一條坑通道,或許通往U型填土中心區。填土中心區有一個小土丘,挖掘發現了石棒、石劍等祭祀用品。考古學家認為,這裡應該是舉行祭祀和葬禮等各種儀式的場所。

陶器

垣之島遺址出土了大量陶器。最早期的多為尖底容器,表面裝飾著使用貝殼壓出的紋樣。之後的時期則漸漸出現了如裝飾華麗、帶壺嘴的漆衣注水陶器和樣式複雜的香爐狀鏤空器具。這些手工製品顯示,當時的陶工已經熟練掌握了先進的製陶工藝,在設計上也達到了相當高的水準。

函館市繩文文化交流中心

函館市繩文文化交流中心【連結】展出來自垣之島遺址、大船遺址【連結】及本地其他考古遺址出土的文物。其中,最珍貴的文物是本地一位農婦在農地耕作時發現的「中空土偶」。這個土偶(陶偶)設計繁複細緻、表面拋光、紋樣精細,且保存狀態完好,因此受到考古學家和藝術史學家的高度推崇,被指定為國寶,曾在東京國立博物館、大英博物館、史密森學會博物館等世界頂級博物館展出。

除了展覽之外,中心還設有一處體驗作坊,遊客可以在這裡體驗編織、製陶和其他史前手工技藝。中心收取小額門票費用,並提供英文資訊。

相關遺址

大船遺址【連結】距垣之島遺址約10分鐘車程,此處發現了大規模聚落遺址,可以看到大型豎穴房屋的地基遺存。此外,北海道還有幾處繩文時代的遺址:擁有大型貝塚的入江貝塚遺址【連結】和北黄金貝塚【連結】,以及位於札幌附近的キウス(kiusu)周堤墓群遺址【連結】。

北黃金貝塚

世界遺產

北黃金貝塚位於北海道的伊達市、一個面朝內浦灣的山坡上,距海岸僅數百公尺,歷史可追溯至西元前5000年~前3500年左右。考古學家在這裡發現了大型貝塚、多具人骨遺骸以及豐富的文物,這些出土文物證實了當地在史前就已有繁複的祭祀活動。遺址入口處有一座博物館,館內提供展覽和包括中文(簡、繁體)、英文在內的多種語言版本資訊。

來自貝塚的發現

北黃金貝塚遺址內現已發現5處貝塚,從貝塚中出土了蛤蜊、牡蠣、海膽的外殼,以及魚骨、海狗骨、鯨骨和其他動物骨骼。貝塚內部及下方都發現了土坑墓,顯示出這些貝塚有可能是與祭祀儀式有關的重要場所。其中一處貝塚出土了14具被隆重埋葬的人骨遺骸,以及使用鯨骨和鹿角雕刻的裝飾性勺狀祭祀工具。而在另一處貝塚,鹿的頭蓋骨被刻意擺放成了特定的圖案。

貝塚與海岸線

過去貝塚曾經十分靠近海岸,不過在1500年的漫長時間裡,由於氣候逐漸轉涼,海平面下降,導致海岸線後退,貝塚的位置也隨之慢慢移至山坡。目前最古老的貝塚位於海拔最高處,其他貝塚則依建造年代順序相繼下移。

飲食結構與謀生方式

遺址出土的人類遺骸顯示,這些人體骨骼含有大量來自魚類和其它海產品的蛋白質,且這裡出土的牙齒並沒有大量咀嚼堅果產生的齲齒跡象,因此可以推斷,在北黃金貝塚居民的飲食結構中,魚類攝入高於肉類,且相對較少食用堅果。

同時還可以推測,捕魚可能是該聚落最主要的謀生方式。遺址多處出土的石製漁網墜子、鹿角製作的魚鉤和魚叉頭等工具或可以作為佐證。

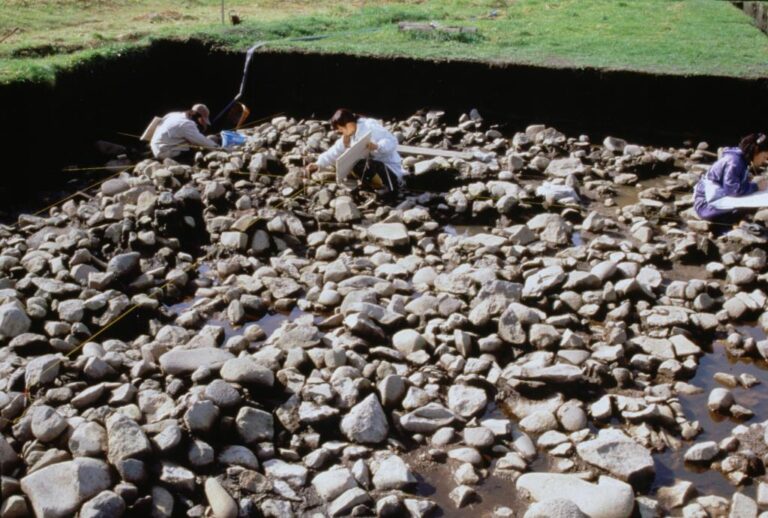

用於祭祀的石器

遺址所在丘陵山腳下的一處泉眼边出土了大量石器。該區域依然保留著發掘時的狀態,埋在地裡的磨石、石盤等石器清晰可見。在這些器物中,許多似乎都是被刻意打破或刮擦、損壞。考古學家認為,破壞和丟棄石器是一種儀式,對於北黃金貝塚的居民來說具有特別的象徵意義。目前還不清楚這樣做的原因,但有考古學家推測,這可能是為了表達感激之情,也許是對工具本身或是對這眼泉水的感恩,感謝它們對聚落生活作出的貢獻。

北黃金貝塚資訊中心

北黃金貝塚資訊中心內陳列著這處遺址出土的各類文物,包括一處貝塚的真實橫截面,橫截面上以日、英雙語標明了土裡骨骼和貝殼的種類。其他展品還有使用鹿角、鹿骨雕刻的裝飾品;石簇、鹿角製作的魚叉頭等捕獵工具;包括多個鞍形石盤在內的磨石等。其中,磨石放置於體驗區內,遊客可隨意拿起細看。中心免費開放。下載「Pocket Curator」APP,即可獲取包括中文簡、繁體在內的多種語言版本資訊。

相關遺址

入江貝塚【連結】和高砂貝塚【連結】距北黃金貝塚約30分鐘車程。大船遺址【連結】和垣之島遺址【連結】是位於內浦灣對岸的大型遺址,函館市繩文文化交流中心【連結】展出這兩處遺址出土的文物,並綜合介紹了史前時代日本北部地方的聚落生活。

田小屋野貝塚

世界遺產

青森縣的田小屋野貝塚位於一處可俯瞰津輕平原的內陸台地上,距日本海數公里之遙。從出土的陶器殘片和人類遺骸判定,這處遺址的歷史可以追溯到西元前4000年~前2000年之間。目前考古調查出土的文物有貝塚、貝殼手環、鯨骨打磨的工具,以及豎穴式房屋遺存。

貝塚

典型的貝塚大多由丟棄的貝殼和動物骨骸堆積而成,它們常見於近海聚落的遺址、靠近海岸線的一側。貝塚具有相當高的研究價值,能幫助今日的考古學家瞭解史前人們的飲食習慣、謀生方式,以及沿海的自然環境在1萬年裡發生的變化。

田小屋野貝塚的考古發現

田小屋野貝塚幾乎完全由日本蜆(Corbicula japonica)殼構成,可見日本蜆是當時這處遺址聚落居民的重要食物來源。日本蜆生活在半鹹水環境中,該事實表明,史前人類居住在此處時,田小屋野貝塚應該面向一個海岸潟湖(潟,音同「細」),而這個潟湖很可能就是如今位於數公里開外的十三湖,據推測史前它可能向南一直延伸到了田小屋野貝塚。

人類遺骸

在田小屋野貝塚的一處豎穴式房屋遺存裡,出土了一具埋葬於貝殼層中的人類遺骸。調查研究和放射性碳元素測定結果判定,該骨骸是一位成年女性,生活在大約6000年前。

貝殼手環與商業貿易

在田小屋野貝塚的出土文物中,有一類是使用津輕半島西海岸的貝殼製成的手環。人們在這裡發現了未經加工的貝殼原料、加工程度不一的半成品,以及成品手環,可見貝殼手環是本地製品。鑒於北海道南部多處遺址出土了同樣的貝殼手環,而在田小屋野貝塚則發現了來自北海道的黑曜石工具,考古學家進一步推斷,當年的田小屋野貝塚居民可能是以貝殼手環與北海道南部地區的聚落進行貿易。

出土文物及相關遺址

田小屋野貝塚的出土文物在位於津輕市的繩文住居展示資料館和木造龜岡考古資料室展出。在這裡還能看到來自龜岡石器時代遺址【連結】和附近其他幾處遺址的文物。龜岡石器時代遺址距田小屋野貝塚約5分鐘步程。此外,青森縣內另有三內丸山遺址【連結】、小牧野遺址【連結】和大平山元遺址【連結】等。

二森貝塚

世界遺產

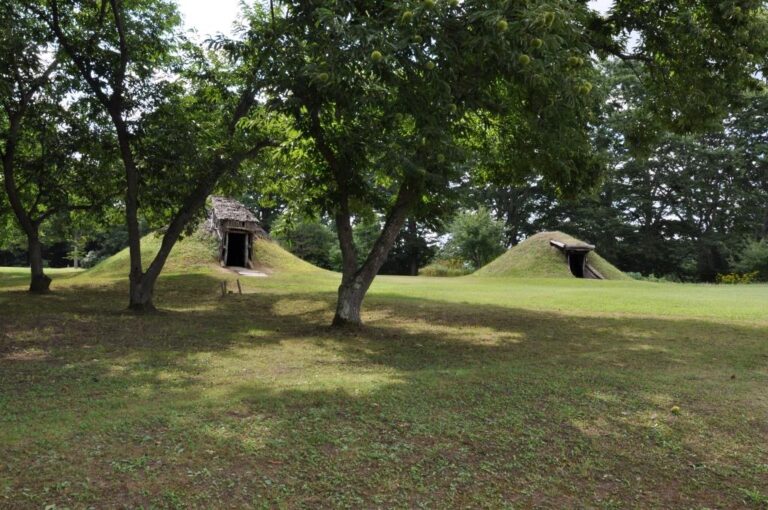

在位於青森縣小川原湖以西數公里外的二森貝塚遺址上,分布著數處西元前3500年~前2000年的史前人類聚落。二森貝塚是青森縣已知最大規模的貝塚,遺址內現已發現近150處豎穴式房屋遺存和幾處貝塚。遺址現場復原了兩處豎穴式房屋,並在相距不遠的二森貝塚館【連結】展出包括鹿角裝飾品在內的各類出土文物。

各聚落的規模與布局

遊客可以前往停車場附近的觀景台俯瞰遺址全貌,那裡還有一幅圖文並茂的地圖詳細描繪了其中一個聚落的布局。二森貝塚的聚落整體規模頗大,不僅有墓地、食物儲藏坑和貝塚,還特意劃分出了堆放廢棄陶器、石器及其他物品的專用區域。

環境變遷的證據

西元前3900年,二森貝塚下方可能是一個大海灣。千百年過去,由於海平面下降,海岸線漸漸後退,海灣變成了一個半鹹水湖——今日的小川原湖。如此環境變遷可以從貝塚的貝殼類型和分布上窺見一斑——下層主要由牡蠣、文蛤及其他海洋貝類的殼組成,上層則出現了日本蜆等半鹹水貝類的殼。

覓食活動

除了貝殼之外,貝塚裡還有魚類、天鵝、鴨類、鹿和野豬的骨頭,可見打獵、捕魚和貝類採集一樣,都是當地聚落居民的日常覓食活動。此外,從不少用來儲存栗子的食物儲藏坑可以推斷,他們也會到樹林裡採集果實。

相關遺址

日本北部目前已發現的其他聚落遺址還有三內丸山遺址【連結】(青森縣)、御所野遺址【連結】(岩手縣)、大船遺址【連結】(北海道)等。

三內丸山遺址

世界遺產·國家特別史跡

T青森縣境內的三內丸山遺址,是日本迄今發現的最大的繩文時代(西元前13,000年-前400年)人類聚落遺址之一,也是日本僅有的4處繩文時代的國家指定特別史跡之一。該遺址保留了大量見證史前人類聚落生活與社會面貌的遺存,包括豎穴式房屋、大型建築殘留的地基、含有大量陶器的人工土丘「填土」、墓葬區,以及用於製陶的黏土開採坑。考古調查顯示,在西元前3900年~前2200年的上千年間,這裡曾經存在一處大型聚落。

聚落的發展

食物來源與自然環境,是影響繩文時代聚落規模和形態的重要因素。在最後一次冰河時期結束時,由於採集和狩獵的需要,開始出現了季節性的人類聚落點。隨著氣溫升高,食物越來越豐富,聚落也漸漸趨於穩定。西元前5000年~前2000年期間,聚落規模明顯擴大,在西元前3000年前後出現了如三內丸山這樣的大型聚落。直至西元前2000年~前400年,由於氣候轉涼,聚落規模重新開始縮小。

大小各異的豎穴房屋遺存

學界對於三內丸山大型聚落的確切人口數量尚無共識。遺址調查顯示,當時居住人口可能已經達到數百人。到目前為止,遺址內已發現500餘處豎穴房屋的地基,其中有的「住房」長度甚至達到了32公尺。考古學者認為,這類大型建築可能是當時的公共區域、作坊或冬季的公共起居空間。如今許多豎穴房屋已修復並對外開放,遊客可入內一探究竟。

墓葬區

三內丸山遺址的考古證據顯示,當時成人和孩童是分別埋葬在不同的墓地的。如在聚落的數條道路沿線出土了大約500座土坑墓,根據尺寸判斷,這些應當都是成人墓。而嬰幼兒和稚齡兒童的屍身則被安放在甕棺中,埋葬在人工土丘「填土」內。據考古發現,在北側填土附近發現了500多個這樣的甕棺。遺址內共有3處填土,均出土了大量陶器殘片。

貿易和工藝品

從三內丸山遺址中,發現了包含玉、琥珀、黑曜石製品,以及用瀝青粘合的工具等在內的文物,其原材料產地可能遠至500公里之外,由此表明,該聚落很可能與日本其他地區存在貿易往來。此外,除了玉珠、琥珀飾品、黑曜石石鏃等成品外,還發現了半成品和未經加工的原材料,可以推測,這個時期當地已出現了掌握原材料加工技藝的工匠。

三內丸山遺址中心

三內丸山遺址中心主要由繩文時遊館和三內丸山遺址兩大部分組成,只需購買繩文時遊館的門票,即可參觀館內常設展和遺址。繩文時遊館既是遺址的入口,也是一座展示當地史前聚落生活的博物館。館內設施齊全、展品豐富多彩,例如一面高約6公尺、鑲嵌著5120件陶器殘片的「繩文大牆」;多個以繩文為主題(例如被稱為「土偶」的陶偶)的體驗作坊;可以看到考古學家修復陶器的展廳;一個紀念品商店和一間餐廳。全館及館內設施均提供英文資訊,部分設施提供中文資訊。

相關遺址

除了三內丸山遺址之外,「世界遺產·日本北部繩文遺跡群」尚有數處都位於青森縣境內。其中,小牧野遺址【連結】位於青森市,距三內丸山遺址僅數公里之遙;是川石器時代遺址【連結】位於八戶,遺址內有一座博物館,主要展出繩文時代末期的精巧陶器和漆器。

大船遺址

世界遺產

北海道南部函館的大船遺址中發現了大規模史前聚落(約西元前3200年)。遺址在考古發掘中出土了100多處豎穴房屋的地基遺存、土坑墓、儲物坑和人工土丘「填土」,從填土中發現了大量陶器、石製工具和動物骨骸。出土證據顯示,史前人類在這處遺址持續定居了大約1000年。

得天獨厚的地理位置

大船遺址位於大船川河岸面朝太平洋的台地上。遺址出土了碳化的栗子,以及海狗、鮪魚、鮭魚、鯨魚、鹿等魚和動物的骨頭。可以推測,當時聚落的居民曾利用此處豐富的天然資源在海中捕魚,沿著海岸線狩獵,以及在森林中採集食材。

大船遺址的豎穴房屋

考古證據顯示,大船遺址聚落的居民住在豎穴房屋中。這種房屋的特點是,從地面向下挖掘居住空間,不設間隔,並用木棍支撐房頂。考古學者已經確定了房屋的外緣和木棍插入地面遺留下的坑洞。大船遺址發現了近120個豎穴房屋的地基遺存,許多地基有重疊跡象,由此可知,在老房屋地基上修建新房屋現象十分普遍。

大船遺址中最大的豎穴房屋長度近10公尺,地下部分的深度超過2公尺,其他遺址發現的同類房屋則沒有這樣的規模。幾處最大的地基保留了發掘時的狀態,遊客可以直接感受遺址內豎穴房屋的規模。

不尋常的發現

考古學者在一座豎穴房屋的地下發現了一個小坑,坑底土壤發黑。分析顯示,土壤內含生物成分可能是胎盤。考古學者推測,把胎盤埋進土裡應該是某種儀式,因為在過去,為了保佑新生兒健康成長,日本曾有將胎盤埋在家門口的風俗。

史前文物的寶庫

遺址內發現了一個長約80公尺、寬約10公尺的大型填土。從這處填土中出土了大量陶器、石製工具、動物骨骸和鹿角製作的縫衣針等文物。此外,填土內還發現了土坑墓以及點火燃燒的痕跡。由此看來,這處填土可能既是祭祀場所,也是存放工具的儲物空間。

陶器的設計與特徵

大船遺址出土的陶器顯示,史前人類在這處聚落持續生活了近千年。這些陶器皆為平底圓筒形,但紋樣和設計則有明顯的風格差異。考古學家可以借助出土陶器的器型和設計對史前遺址進行定年斷代,並判斷聚落的定居時間長短。早期容器裝飾元素較少,口沿樣式簡單;後期器具則出現了典型性口沿和貼花裝飾等特徵。從大船遺址出土文物的設計上可以清晰地看到這些變化,由此推斷,這處聚落長期都有人類居住。

函館市繩文文化交流中心

展出大船遺址出土文物的函館市繩文文化交流中心【連結】,位於垣之島遺址【連結】的附近。當地多處考古遺址的出土文物均收藏於交流中心,其中包括被指定為國寶的中空土偶(陶偶)。交流中心距大船遺址約5分鐘車程。

相關遺址

現已發現的其他大規模聚落遺址還有三內丸山遺址【連結】(青森縣)和御所野遺址【連結】(岩手縣)。三內丸山遺址是日本最大的繩文時代(西元前13,000年-前400年)遺址之一。

御所野遺址

世界遺址

位於岩手縣北部的御所野遺址是一處大型聚落,其歷史最早可追溯至大約西元前2500年。這座遺址出土了800多處豎穴式房屋遺存,在現存遺址上又修建了步道和一座博物館,供來訪遊客參觀體驗。

大型聚落

御所野遺址對於人們瞭解繩文時代(西元前13,000年-前400年)大型聚落的布局意義重大。這類大型聚落大多出現在西元前3000年~前2000年之間,通常由圍繞著中心墓葬區分布的一些特定功能區組成。

考古調查顯示,御所野遺址的豎穴式房屋集中在聚落的東、西及中部。遺址正中央是墓葬區,用幾堆石組標註位置。緊鄰墓葬區的是一座人工土丘「填土」,出土了大量裝飾性的陶器和石器。這類裝飾性器物意味著填土及周圍區域很可能是祭祀儀式的場所。

自然環境

考古遺址位於台地上,四周森林環繞。進入遺址需穿過一座懸空的弧形廊橋,橋下是溪流蜿蜒的狹窄山谷。遺址內種植著核桃樹、栗樹、馬栗樹和漆樹,均為過去繩文時代聚落周圍曾經生長的樹木,遊客可從樹旁解說告示牌認識當時這些樹種的用途:漆樹汁可以提煉大漆,裝飾陶器;堅果類的樹木則提供食物、建築木料和燒火的木柴。

遺址內設有步道通往各處。

豎穴式房屋

遺址內復原了幾處豎穴式房屋。通常認為,豎穴式房屋應該是茅葺屋頂,但從御所野遺址焚燒殘留物的分析顯示,這裡部分房屋卻是泥土屋頂。

繩文時代的豎穴式房屋大小不一,但通常都會使用4根或6根立柱支撐,立柱直接插入橢圓形穴居的地面,屋簷則一直蓋到坑穴,仿佛一座遮蔽性很好的地堡。屋內通常有一個火坑,有些還會有類似閣樓的儲物空間。

御所野繩文博物館

御所野繩文博物館展出御所野遺址和附近其他繩文遺址的出土文物。其中,「發現被燒毀的房屋」展區詳細介紹了御所野遺址發掘工作及繩文豎穴式房屋構造等細節。在展廳的玻璃地板下,是一處4200年前的豎穴式房屋的焚燒殘跡。「御所野繩文世界」展廳內主要陳列遺址出土的陶器和石器,並使用光雕投影技術介紹史前御所野聚落的生活。二樓的第三個展廳,主要展出裝飾性極強的「龜岡式」陶器。

博物館提供英文介紹,並設有繩文主題的編織、陶器製作、飾品加工等體驗作坊。進入博物館須購買門票。

相關遺址

入江貝塚

世界遺產

入江貝塚靠海,是一處由廢棄貝殼以及魚類和動物骨頭堆積而成的大型貝塚遺址。這些貝塚很可能是經過了數世紀而逐漸形成的,最上層部分的年代可追溯至大約西元前2000年。此外,遺址內還發現了大量墓葬和豎穴式房屋遺存。

這處考古遺址對大眾開放,展品中包括混雜著泥土、貝殼和骨頭的大型貝塚橫截面,以及一個豎穴式房屋的立體實景模型。從入江貝塚,可以步行前往高砂貝塚【連結】和入江·高砂貝塚館【連結】。

海洋與貝塚

西元前8000年~前5000年間,氣候變暖,海平面上升,過去的狩獵和採集覓食區變成了淺灣。日本北部的史前聚落居民,越來越依賴捕魚和貝類採集維生,在食譜中出現了大量的海產,緊鄰聚落的貝塚也就此形成。

貝塚為考古學家瞭解史前人類的飲食結構變化以及與環境要素的關係提供了寶貴的材料。文蛤(Meretrix lusoria)和牡蠣的殼出現在較下層,花蛤(Venerupis philippinarum)殼則出現在較上層,由此可以推測出海水溫度和海平面高度的變化。入江貝塚旁的聚落居民以捕魚和狩獵為生,通常肉類和魚類的食用量高於貝類。

遺址公園的入口處有一個巨大的貝塚橫截面,高度和長度達數公尺,可以看到其中的各類貝殼和骨頭殘骸。與貝殼相比,海狗、海豚、鹿、魚類及其他的動物骨頭數量更多。

漁具與貿易

入江貝塚出土的魚鉤種類繁多,可見當時製作漁具的技法已經十分發達。其中,大型組合式魚鉤的出現表明,遠海捕魚在當時也已普及。此外,遺址內還發現了一些使用非北海道當地原材料製作的物品,如野豬獠牙飾品,被視為北海道地區與本州存在海上貿易往來的證據。

入江貝塚遺址的出土文物在入江·高砂貝塚館【連結】內展出。入館需購買門票,部分基本資訊提供英文說明。下載「Pocket Curator」APP,即可獲取包括中文簡、繁體在內的多種語言版本資訊。

小牧野遺址

世界遺產

在青森縣的小牧野遺址,數千塊石頭組成的同心圓鋪陳在人工平整過的台地上。這處環狀列石直徑約55公尺,由3個完整的圓環和1個部分圓環組成,其歷史可以追溯至約西元前2000年,是日本北部大型史前遺址之一。經考古調查在這裡發現了土坑墓、豎穴式房屋遺存和各類祭祀用品。

遊客可以在多處觀景點近距離觀看這處環狀列石的不同面貌。走入一條通往列石中心的小路,即可置身陣中,觀察石塊及其排布方式;或者登上南面的小丘,俯瞰環狀列石全貌。遺址入口處「小牧野之森·橡子之家」附近有一座觀景台,可以遠眺陸奧灣、青森平原和八甲田山西麓的風光。

青森市小牧野遺址保護中心 繩文學舍·小牧野館

「青森市小牧野遺址保護中心 繩文學舍·小牧野館」距小牧野遺址1.5公里,提供遺址相關資訊。館內介紹小牧野遺址出土的部分文物,以及繩文時代(西元前13,000-前400年)的聚落生活概況。中心也提供中文簡、繁體和英文簡介,還為孩子們設計了體驗專案。中心免費開放。

相關遺址

日本北部其他環狀列石大型史前遺址還有:大森勝山【連結】(青森縣)、伊勢堂岱【連結】(秋田縣)、大湯遺址【連結】(秋田縣)和鷲之木遺址【連結】(北海道)。

伊勢堂岱遺址

世界遺產

秋田縣北部的伊勢堂岱遺址是日本已知唯一一處擁有4個環狀列石石陣的遺址,由4000餘塊石頭排列而成,其歷史可以追溯至大約西元前2000年。有證據顯示,這些環狀列石是歷時超過200年才建成的祭祀場所,周圍出土了大量陶器,包括式樣、設計豐富多樣的土偶(陶偶)。

石塊的出處

伊勢堂岱遺址環狀列石的石陣位於一處可以遠望白神山地的台地上。此處遺址所用石塊種類多樣,均取自米代川、小猿部川等當地河川。考古學家推測,這些石頭中最遠的可能取自5公里外。

土地平整

對環狀列石的考古調查顯示,在鋪設石塊之前,土地可能以石頭或木頭製成的簡單工具挖掘和平整。

環狀列石周圍的建築

環狀列石周邊發現的立柱式房屋遺存,其用途暫不明確,但估計非人類居所。從出土文物推測,這處遺存可能是周邊地區各聚落的公共祭祀場所。.

也有觀點指出,這些房屋或許是停靈和準備葬禮的地方,而環狀列石周邊發現的土坑墓似乎證實了這一推測。由於土壤偏酸性,墓穴內並未發現人類遺骸,但很多墓中出土了土偶和陪葬品。部分環狀列石周圍保留了一些裸露的立柱坑洞,目前洞中立著柱子,便於遊客直觀感受這些建築的規模。

土偶

伊勢堂岱遺址總計出土了200多個形象鮮明、表情生動的人形土偶。它們風格各異,式樣不同,有扁平的「板狀土偶」,也有空心的「中空土偶」。一些設計簡單、外形抽象的土偶連肢體都沒有仔細勾勒;而製作精美的土偶,則有著細緻的紋樣和明顯的曲線,身體各部位都刻畫得十分清晰。遺址出土還發現被刻意打碎的土偶,推測這可能是一種儀式性的行為,例如用於祈禱儀式等。

伊勢堂岱繩文館

伊勢堂岱繩文館【連結】位於遺址入口,藉由展示遺址出土文物,介紹伊勢堂岱遺址與環狀列石的概況。展櫃打燈明亮,清晰呈現出土偶以及其他陶器的特徵和精緻之處。大型展品旁配有發掘現場的照片,並使用日、英雙語介紹考古研究的成果。

館內設有體驗作坊,遊客可以製作各種裝飾品和陶器(需預約)。紀念品商店販售多款T-shirts和土偶主題的紀念品。進入展區需購買門票,但紀念品商店和前廳免費開放。前廳內播放環狀列石的介紹影片,有多種不同語言版本包括英文可選擇。

相關遺址

日本北部其他大型環狀列石的史前遺址還有:キウス(Kiusu)周堤墓群【連結】(北海道)、大湯環狀列石【連結】(秋田縣)、鷲之木遺址【連結】(北海道)、小牧野遺址【連結】(青森縣)和大森勝山遺址【連結】(青森縣)。

大湯環狀列石

世界遺產·國家特別史跡

大湯環狀列石位於秋田縣鹿角市,是日本僅有的4處繩文時代(西元前13,000年-前400年)的國家指定特別史跡之一,包括「萬座環狀列石」和「野中堂環狀列石」兩個大型石陣,共由8000多塊石頭組成。遺址的歷史可以上溯至西元前2000年前後,從石塊的排列方式可以看出,當時人們對於太陽移動軌跡已經有了一定的瞭解。不難推測,打造這樣的石陣需要精心規劃並耗費巨大的人力成本。遺址內的博物館提供環狀列石的詳細介紹,並展出遺址出土的陶器、祭祀用品和其他文物。

環狀列石的特徵

這兩個環狀列石的石陣都呈內外兩圈同心圓狀,每個圈均由許多小石塊組成的石組構成。兩個石陣中心皆有一些石頭呈放射狀排列在一塊立石周圍,形似日晷。每到夏至,連接兩塊立石的中心線剛好與日落的方位一致。考古學家在調查中發現了列石下的土坑墓,推測這裡的每個石組都代表了一處墳墓。

萬座環狀列石

萬座環狀列石直徑約52公尺,是兩組環狀列石中較大的一處,由大約6500塊石頭組成,現已辨明的石組超過100個。

野中堂環狀列石

野中堂環狀列石直徑約44公尺,由近2000塊石頭組成,石組超過60個,距萬座環狀列石僅100公尺左右。

考古發現

兩處環狀列石的外圈附近均發現了四柱或六柱的立柱式建築的地基,同時,出土了可能用於祭祀的禮器。鑒於地基的特徵和附近出土的大量祭祀用品,考古學家相信這些立柱式建築並非住宅,而是祭祀場所。遊客可以透過萬座環狀列石周圍的幾處建築物,想像環狀列石在4000年前的模樣。

環狀列石的建造

據考古學家推測,這些環狀列石歷經了200年以上才建成。其中最重的石塊甚至超過200公斤,推測很可能是當時的人們借助簡陋的工具,從遠至4公里外的河邊運來的。

綠色石塊

大湯環狀列石遺址裡帶有綠色光澤的石塊,推測來自遺址以東數公里外的諸助山,它們順著諸助山山麓旁的安久谷川而下,流入了最靠近考古遺址的大湯川。考古人員相信這些具有綠色光澤的石塊可能具有某種特別的意義,但為何這種石塊在環狀列石的建造中格外受到青睞,目前尚不清楚。

大湯環狀列石館

大湯環狀列石館內展出在此處遺址出土的數百件陶器、土偶(陶偶)、土版和石器。其中,出土的陶器有用於收納死者屍身的大型甕棺,也有裝飾精美的碗、壺等器物。石器大多為小件器物,比如劍、碗及扁平的三角形土版等。所有出土文物均帶有裝飾,通常被認為是祭祀用品。

相關遺址

日本北部其他擁有環狀列石的大型史前遺址還有伊勢堂岱遺址【連結】(秋田縣)、鷲之木遺址【連結】(北海道)、小牧野遺址【連結】(青森縣)、大森勝山遺址【連結】(青森縣)。

キウス(Kiusu)周堤墓群

世界遺產

「キウス(Kiusu)」通常被認為是源自阿依努語「Ki-Ushi」(茅草叢生之地),而「周堤」則是圍繞墓地建造的土堤。キウス(Kiusu)周堤墓群的歷史可以追溯到西元前1200年,屬於繩文時代(西元前13,000年-前400年)後期遺存,墓群遺址位於北海道札幌東南方千歲市郊外的一片森林內。這些墓地直徑介於30~83公尺之間,排列方式顯然經過了精心規劃。這處遺址證明,早在史前時代,日本北部的聚落就已經發展出了複雜的喪葬風俗。

一條道路蜿蜒穿過遺址的墓群,途中有幾段沿著周堤而行。墓群遺址出土的文物收藏於千歲市埋藏文化財中心【連結】內,中心同時展出周邊其他考古遺址出土的物品。

大型周堤

在北海道的部分地區,尤其是キウス(Kiusu)周堤墓群所在區域,已經發現了多處被挖空的大型圓坑,四周環繞著厚度和高度均可達數公尺的土堤。考古調查顯示,它們很可能是多個聚落的公共墓地。2號周堤墓是墓群中規模最大的墓地之一,直徑約73公尺,深逾4公尺,周堤基部厚度超過了20公尺。據考古學家估算,需要25個人耗時大約4個月,才能修建這樣一座周堤墓。

墓群共包含9座周堤墓,其中7座比鄰而建,共用部分周堤。周堤墓之間有道路連通,周堤較低矮的部分很可能是通往各墓葬區的入口。

考古發現

在1960年代的一場大規模考古調查和對部分區域的發掘工作中,人們在周堤墓內和周堤周邊發現了多處土坑墓。考察1號周堤墓時發現了地下60公分處的5個土坑墓,其中一個配有一塊推測是墓碑的立石。周堤墓內外發現的其他土坑墓中則出土了土偶殘片(陶偶殘片,可能用於祭祀儀式)、環狀列石、赭紅顏料痕跡,以及一根具有複雜雕刻紋飾的拋光石棒,後者推測可能是祭祀用具。

了解キウス(Kiusu)周堤墓群的規模和當時的修建細節,具有特別的意義。周堤墓連同鷲之木【連結】(北海道)、大湯【連結】(秋田縣)、伊勢堂岱【連結】(秋田縣)、小牧野【連結】(青森縣)、大森勝山【連結】(青森縣)的環狀列石等各處遺址都顯示,自西元前2000年前後開始,複雜的喪葬方法和儀式便日趨重要。

出土文物展示

在千歲市埋葬文化財中心【連結】可以看到來自キウス(Kiusu)周堤墓群和周邊其他遺址的出土文物,展品涵蓋繩文時代生活的各種面向,包含飲食、陶器、精細石器、喪葬風俗等。中心距墓群約10分鐘車程,免費開放,部分資訊提供中文簡、繁體及英文版本

大森勝山遺址

世界遺產

在位於青森縣弘前市的大森勝山遺址上,有一處由1000多塊石頭排成77個石組的環狀列石,其歷史可以追溯到西元前1000年前後。據考古發掘結果顯示,它是已知繩文時代(西元前13,000年-前400年)晚期唯一的一例環狀列石。大森勝山環狀列石位於岩木山腳下的一處台地上,而岩木山及周邊區域均位處津輕國定公園內,遊客在考古遺址也可欣賞公園美景。

前往遺址

有兩條林間步道通往遺址,一條是台階路,一條是平緩的無障礙坡道。步道穿越於栗樹和其他果樹,數千年前,或許就是這些樹木養育了生活在此地的史前人類。兩條步道均通往一處可眺望岩木山風光的林間空地。

環狀列石位於人工小丘的空地中央,站在石圈中心可以清晰地看到岩木山。

岩木山和環狀列石的位置

岩木山是一座成層火山,外形與富士山相似,左右對稱,山勢平緩。岩木山是當地人敬奉的神山,山頂建有一座神社。冬至當天,在夕陽西沉至山頂時,正好與環狀列石連成一線。由此或可推測,對於生活在此地的史前人類而言,岩木山有著獨特的意義。

環狀列石與信仰場所

遺址各處均出土了石棒、圓盤狀石器和土偶(陶偶)等物品,這些發現與其他遺址祭祀場所一致,從考古學角度可以判斷,這處環狀列石也是與信仰有關的場所。

豎穴式房屋的遺存

在遺址的最深處,發掘了一處大型圓形豎穴式房屋遺存,直徑長達13公尺。鑒於規模,且在遺址內發現的房屋遺存僅此一處,考古學家推斷,這裡應該是舉辦祭祀儀式的聚落中心。

出土文物及相關遺址

弘前市立裾野地區體育文化交流中心【連結】距遺址約10分鐘車程,中心大廳內陳列著大森勝山遺址一帶出土的文物。此外,另有部分文物以及其他遺址的出土文物收藏於弘前市立博物館【連結】。

日本北部其他曾舉行祭祀的遺址還有:小牧野遺址【連結】(青森縣)、伊勢堂岱遺址【連結】(秋田縣)和大湯環狀列石【連結】(秋田縣)。

高砂貝塚

世界遺產

高砂貝塚(約西元前900年)是一處大型墓葬遺址,它應該是周邊聚落的公共墓地。在考古調研和對部分區域的發掘中,發現了數處貝塚和一個由眾多土坑墓構成的墓葬區。遺址向大眾開放,場內有標記指明貝塚和土坑墓的位置。遺址相關資訊可至入江·高砂貝塚館【連結】獲取。

複雜葬禮的證據

高砂貝塚遺址有力證實了繩文時代(西元前13,000年-前400年)後期的喪葬風俗已日趨複雜。這裡的土坑墓形狀大體相同,死者也都被擺成同樣姿勢——雙臂、雙腿呈一定角度彎曲,頭朝向西北方。大部分墓坑中都發現了陶器、石器和其他陪葬品。墓葬區內還有一組環狀列石,並出土了幾個土偶(陶偶)和一個裝滿赭紅顏料的罐子。鑒於多處墓地遺存都發現了赭紅顏料的殘留物,推測在亡者下葬前,當時的人們會先將赭紅粉末撒在屍體上。

保存完好的遺骸

日本土壤偏酸性,因此,史前土坑墓中少有人類遺骸留存。然而,高砂貝塚卻出土了許多保存完好的人類骨架。在這裡,死者通常被埋葬在貝塚內的土坑中,可能是大量動物骨骸和貝殼生成的碳酸鈣有助於保存人骨。

瞭解更多資訊

龜岡石器時代遺址

世界遺產

龜岡石器時代遺址(約西元前1000年)出土了一些繩文時代(西元前13,000年-前400年)最知名的陶器,這些文物顯示了當時的先民已經掌握先進的製陶工藝,設計也頗具水準。因這處遺址出土的陶器而誕生的「龜岡式」一詞,更代表了繩文時代晚期日本北部的一種陶器風格,諸如東京國立博物館、大英博物館、美國紐約大都會藝術博物館等許多世界頂級的博物館都收藏了龜岡式陶器。

藝術與精神世界

龜岡石器時代遺址的考古發掘出土了大量土坑墓和祭祀用的陶器。此外,土坑墓和遺址各處也發現了種類豐富的手工製品,包括燒製的陶器、拋光的玉珠、漆器、植物纖維編織品,以及仿佛戴著巨大遮光眼鏡和精美頭部裝飾的中空土偶(陶偶)——被指定為國家重要文化財的「遮光器土偶」。從這類富於裝飾性的供奉品和陪葬品推測,繩文時代晚期的日本已經進化到了一個擁有繁雜的祭奠儀式和成熟精神世界的社會。

多聚落共用的墓葬地

在西元前1500年~前400年之間,墓地漸漸被遷移到居住區域外,同時也從祭祀場所中獨立出來,成為多個聚落共用的區域。與此前的大型聚落(西元前3000年-前2000年)相比,這個時期的聚落規模越來越小,也更趨分散,墓地也因此逐步發展為共用的模式。龜岡石器時代遺址被認為是多個聚落共用的墓地,也是繩文時代晚期獨立墓地的典型代表。

相關遺址

龜岡石器時代遺址內設有解說告示牌,還有一個大型遮光器土偶像。田小屋野貝塚【連結】在附近步行5分鐘即可抵達。津輕市的繩文住居展示資料館【連結】和木造龜岡考古資料室【連結】內陳列著來自龜岡石器時代遺址和當地其他繩文時代遺址的出土文物。在稍遠的八戶市,八戶市埋藏文化財中心·是川繩文館【連結】主要展出是川石器時代遺址出土的龜岡式陶器。

是川石器時代遺址

世界遺產

是川石器時代遺址位於新井田川岸邊的台地上,是青森縣南部八戶市三處相鄰考古遺址的總稱。這三處遺址分別為中居遺址(西元前1000年-前300年)、堀田遺址(西元前3000年-前2000年)和一王寺遺址(西元前4000年-前2000年)。考古調查從這些遺址中發現了土坑墓、儲藏坑、豎穴式房屋等遺存,以及大量漆器。八戶市埋藏文化財中心·是川繩文館以主題展的形式展示遺址出土文物,介紹日本北部史前聚落的生活與手工技藝。

中居遺址

中居遺址是繩文時代(西元前13,000年-前400年)末期的遺址,人們在此生活了約700年之久。遺址中心的高台上發現了一組日晷狀的石組,據推測是祭祀場所。在高台的東、西兩面,已確認多處土坑墓;南、北兩側則是低濕地帶,濕地內出土了大量的石器、木器、陶器、漆器,以及核桃殼、栗子殼等。此外,在高台的北緣還發現了豎穴式房屋遺存。

中居遺址——植物和聚落生活

透過對遺址現存植物種子、土內花粉分析,以及對木器、漆器等的調查研究,考古學家基本把握了當年這處聚落周圍生長的植物種類以及史前居民對這些自然資源的利用方法。核桃樹與馬栗樹為聚落提供了食物和修建豎穴式房屋、製作木質物品所需的木料;漆樹的樹汁用來精煉大漆;西南衛矛木質地柔韌,正適合製作弓。有證據顯示,聚落居民已經有意識地維護管理周邊土地以維持地力,確保植物持續生長。

中居遺址——陶器和漆器

在中居遺址的發掘過程中出土了許多裝飾精美的陶器和精緻的漆器,顯示當時的聚落居民已經熟練掌握製陶和漆器工藝,並擁有高度發達的設計水準。因為這些陶器出土自青森縣北部地方的龜岡石器時代遺址,故被稱為「龜岡式」。龜岡式陶器體現了繩文時代末期日本北部特有的美學風格,諸如東京國立博物館、大英博物館、大都會藝術博物館等的許多世界頂級博物館都有收藏。

八戶市埋藏文化財中心·是川繩文館,主要展出中居遺址和位於附近新井田川對岸的風張1號遺址(西元前2000年-前1000年)的出土文物。館內藏品包含數百件國家指定重要文化財產,更有一尊被指定為國寶的坐姿合掌實心土偶(陶偶)。

堀田遺址

堀田遺址比中居遺址存續年代早了2000年左右。除了陶器之外,考古學家還在這裡發現了數處可能是用於存放堅果的儲藏坑,以及豎穴式房屋遺存。遺址出土的陶器均為闊口、錐底,裝飾紋樣誇張醒目,但不如中居遺址出土器物精緻複雜。在八戶市博物館內可一睹部分堀田遺址陶器的風采。

一王寺遺址

一王寺遺址是三個遺址中最大、最古老的一處,它比中居遺址年代早了大約3000年。考古學家在這裡發現了豎穴式房屋遺存和大量陶器。埋在地下的陶器殘片層最厚處可達1.5公尺。這些土層內埋著魚骨、動物骨骸,以及用動物的骨頭和角製成的魚鉤和梳子等器具。一王寺遺址出土的陶器器型瘦高,呈圓筒形,表面飾有繩紋(日語寫作「縄文」),但裝飾的複雜程度不如堀田遺址和中居遺址出土的陶器。八戶市博物館內展出大量一王寺遺址的出土文物。

八戶市埋藏文化財中心·是川繩文館

八戶市埋藏文化財中心·是川繩文館展出多件精美的龜岡式陶器。展品中還包括陶器、土偶、珠串、裝飾品,以及上過漆的弓、籃子等工具。展間內播放介紹日本史前生活的影片。此外,這裡還有手工藝體驗作坊和紀念品商店。館內提供英文資訊,現場下載「Pocket Curator」APP可獲取包括中文簡、繁體在內的多種語言版本資訊。

相關遺址

「世界遺產·日本北部繩文遺跡群」之中有好幾處都位於青森縣境內:龜岡石器時代遺址【連結】、小牧野遺址【連結】、三內丸山遺址【連結】、二森貝塚【連結】。附近的岩手縣內還有禦所野遺址【連結】,可與是川石器時代遺址一併參觀。

長七谷地貝塚

長七谷地貝塚,是日本北部已知最古老的貝塚之一,其歷史大致可追溯到西元前6000年。貝塚的發現為研究早期沿海聚落的飲食結構、生活方式,乃至史前日本生活和環境因素間的關聯提供了幫助。

海平面與海岸線

這處遺址位於一處俯瞰五戶川泛洪平原的台地上,距海岸線數公里遠。但在8000年前,長七谷地貝塚下方或許就是一個海灣。最後一次冰河時期於距今10,000多年前結束,氣溫開始緩慢上升,海平面逐漸升高,海岸線向內陸推進,從而形成了無數淺海灣和大片的潮汐灘塗,適合捕魚和采貝。

飲食結構和生活方式

這裡出土的漁具種類繁多,例如骨頭和鹿角製作的組合魚鉤、魚叉頭、石製的漁網墜子等,證明當地曾孕育出了豐富的漁業文化。考古調查還發現了大約30種貝的外殼和近20種魚的骨頭,以及鳥類和哺乳動物的骨骸。

八戶市博物館

八戶市博物館【連結】內展出長七谷地貝塚出土的文物,並介紹八戶自史前到現代的歷史。入館參觀需購買門票。館內提供部分英文版資訊。下載「Pocket Curator」APP,即可獲取包括中文簡、繁體在內的多種語言版本資訊。

相關遺址

日本北部其他已知的貝塚遺址還有:北黃金貝塚【連結】(北海道)、入江貝塚【連結】(北海道)、高砂貝塚【連結】(北海道)、田小屋野貝塚【連結】(青森縣)、二森貝塚【連結】(青森縣)。

鷲之木遺址

在位於北海道南部森町的鷲之木遺址上,有一處北海道內已知最大的環狀列石石陣,其直徑達37公尺。石陣的歷史可以追溯到西元前2000年,與青森、秋田兩縣發現的同時期遺址十分相似。考古學家認為,日本東北北部與北海道南部的環狀列石,正是兩地文化交流的證明。

環狀列石的構成

這處環狀列石由周邊的雙重石圈和中心的一個橢圓形石組構成。組成列石的602塊石頭中,有許多被嵌入地內,或是豎立,或是以各種角度指向環狀列石中心。這些石塊很可能采自約1公里外的桂川河口。環狀列石附近還發現了土坑墓以及小型鐸形土製品等文物。

環狀列石的保護

這處環狀列石遺址位於一座小山丘上,直到西元2003年修建高速公路時才被發現。當地社區隨即發起保護環狀列石活動,中止了原本夷平山頭的計畫,取而代之的是在山下挖一條隧道,並在施工中盡力避免環狀列石的石塊或埋著石塊的土層移動錯位。施工全程即時監測山體震動情況,部分隧道挖掘作業只能在不借助電動工具和機械的情況下完成。如今的鷲之木環狀列石成功地被留在了原址,高速公路則從它的下方穿過。

參觀環狀列石

由於地理位置特殊,這處考古遺址並不對外開放,只能參加森町遺址發掘調查事務所舉辦的行程進入參觀。事務所內也有從環狀列石和鷲之木遺址出土的文物展出。展室免費開放,但僅提供日文資訊。

.jpg)

-scaled.jpg)