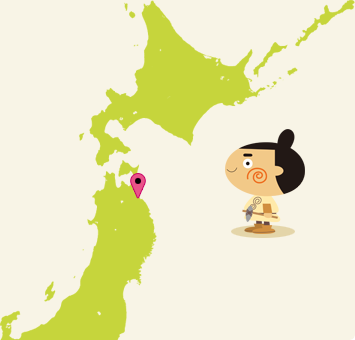

長七谷地貝塚[ちょうしちやち かいづか]

[ちょうしちやち かいづか]

海の近くの遺跡(いせき)では、貝塚(かいづか)がよく見つかります。貝塚(かいづか)とは、縄文人(じょうもんじん)が食べたあとの貝がらや、動物などの骨(ほね)がたくさん積もった場所のことです。

この遺跡(いせき)は、縄文(じょうもん)時代のはじめごろに作られた貝塚(かいづか)です。ハマグリなどの貝がらのほかに、魚の骨(ほね)が多く見つかりました。そのかわり、ほかの貝塚(かいづか)から見つかるような、シカなどの動物の骨(ほね)はあまり多くありません。ここでのくらしは、海が中心だったのです。

つり針(ばり)や銛(もり)など、漁の道具が出土していて、カツオのような、海岸から遠いところを回遊してくる魚もとっていました。人々は、魚の生態に合わせて漁をする、高い技術を持っていたのです。

とったえものは、尖底(せんてい)土器という、底のとがった土器で料理していました。縄文(じょうもん)時代のはじめごろによく使われていた土器の形で、縄(なわ)だけでなく、貝がらでも文様(もんよう)をつけていたことが分かっています。

貝塚(かいづか)の断面

貝塚(かいづか)の断面を、よーく見てみよう。貝がらの層(そう)のあいだに、土の層(そう)がはさまっているのが分かるかな? どうしてこうなるのかというと、一年中貝がらをすてていたのではなく、時間をあけてすてていたからなんだ。ただのゴミすて場じゃないことが分かるね。貝がらに混じって土器や魚の骨(ほね)もあるよ。「八戸(はちのへ)市博物館」では、この貝塚(かいづか)の断面の実物を見ることができるので、確かめてみてね。

つり針(ばり)

魚をとる道具は、シカの角(つの)などで作っていたんだよ。魚を突(つ)いてとるための銛先(もりさき)や、軸(じく)と針(はり)を組み合せて使うつり針(ばり)は、マグロのような魚をつることもできたようで、大きな魚の骨(ほね)も見つかっている。道具を工夫するなど、とても漁がうまい人たちだったんだね。